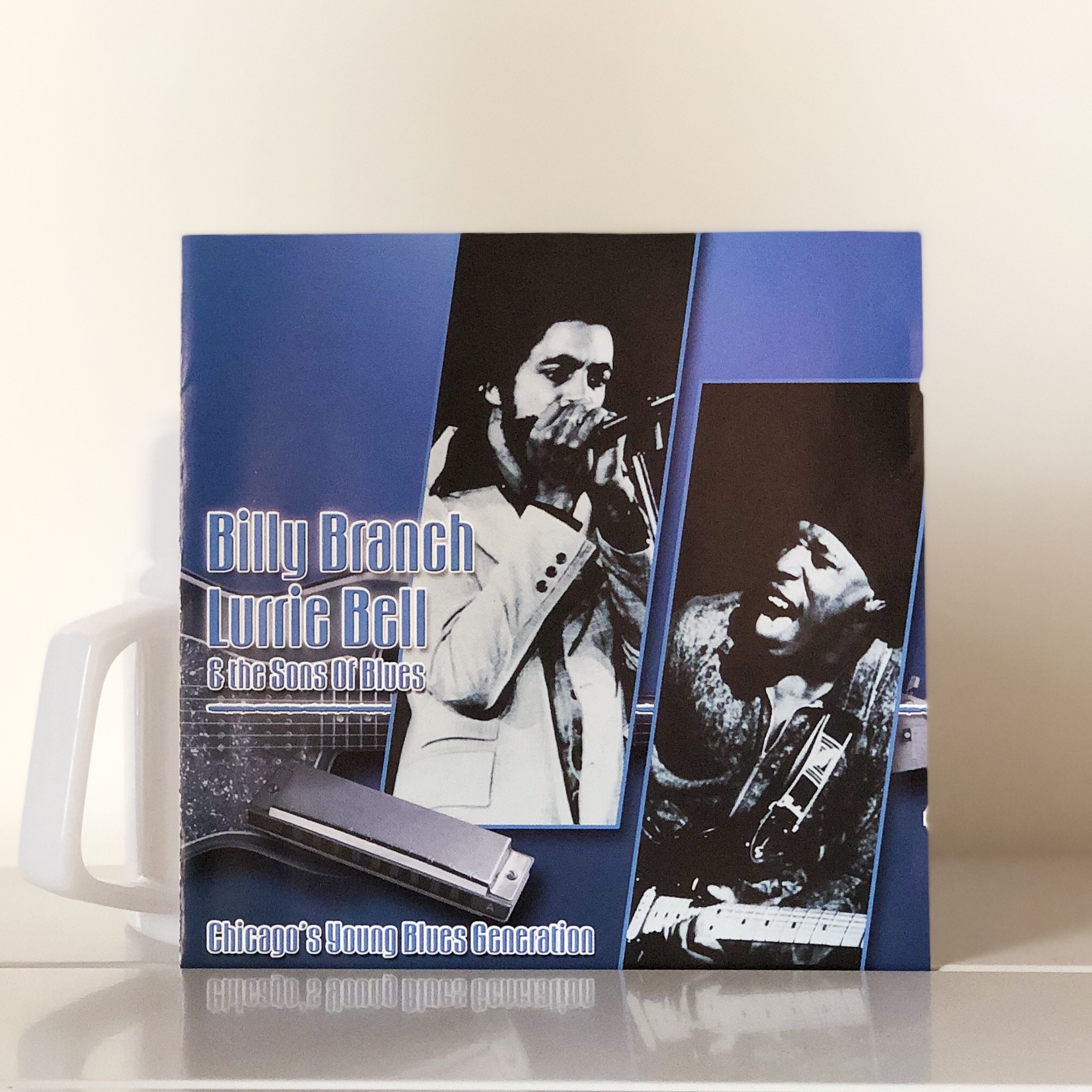

久しぶりに音をなぞってみた。

真っ直ぐと良くブレーキが効いたカーブだけで9回を投げ切るようなハーモニカです。

やはり良い。最高だ。

続く

The Crazy Harmonica World ♤

久しぶりに音をなぞってみた。

真っ直ぐと良くブレーキが効いたカーブだけで9回を投げ切るようなハーモニカです。

やはり良い。最高だ。

続く

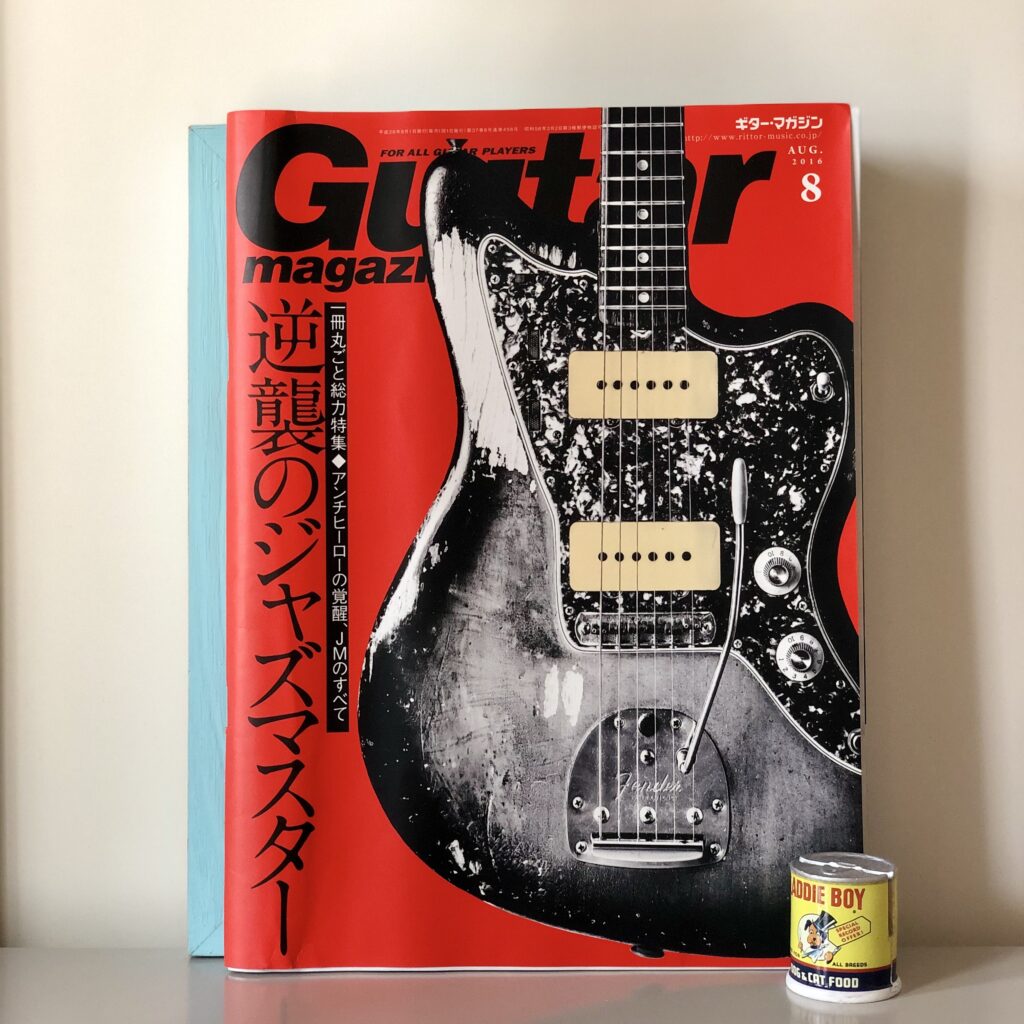

ジャズマスター特集から6年。これまで何度か個別ギター特集があったが、個人的感想ではJM号を超えたものは無かった。

しかし!ついに!これは良い!

“プロフェッショナルという”言葉を言い換えると”こだわり”となるのだろうか。

人様の”こだわり”を拝見するのは実に興味深い。

自分はギター弾きではないがギターファンではある。だからGuitar magazineは愛読雑誌の一つです。

これは枕元にいつも置いてある程、今まで読んだ事のあるGMの中で一番面白かった号。

17人のギター弾き達がJMを語るインタビュー記事はそれぞれに特徴があって素晴らしい。

特に田渕ひさ子さんの記事は秀逸だった。“使いにくさのストレスと戦うのが良さ”

なるほどな。最大で賛同する。

続く

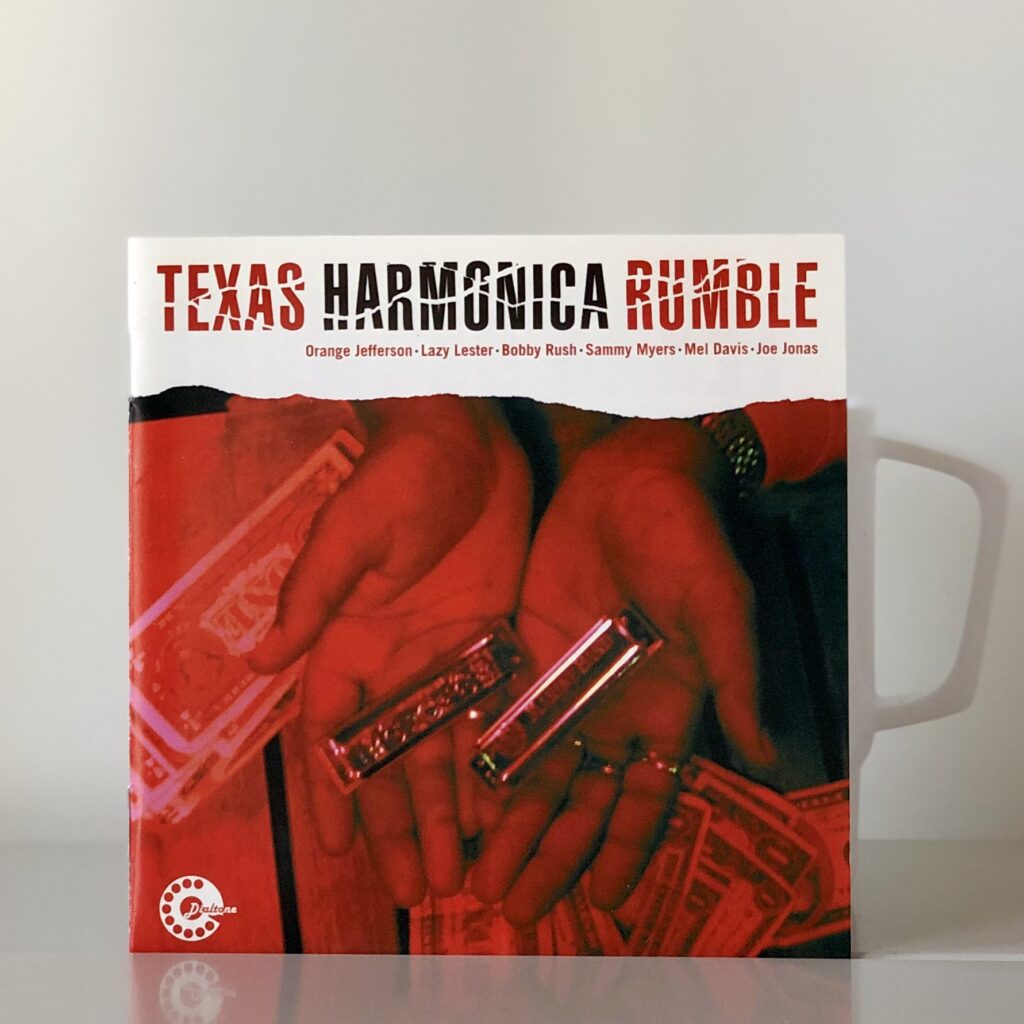

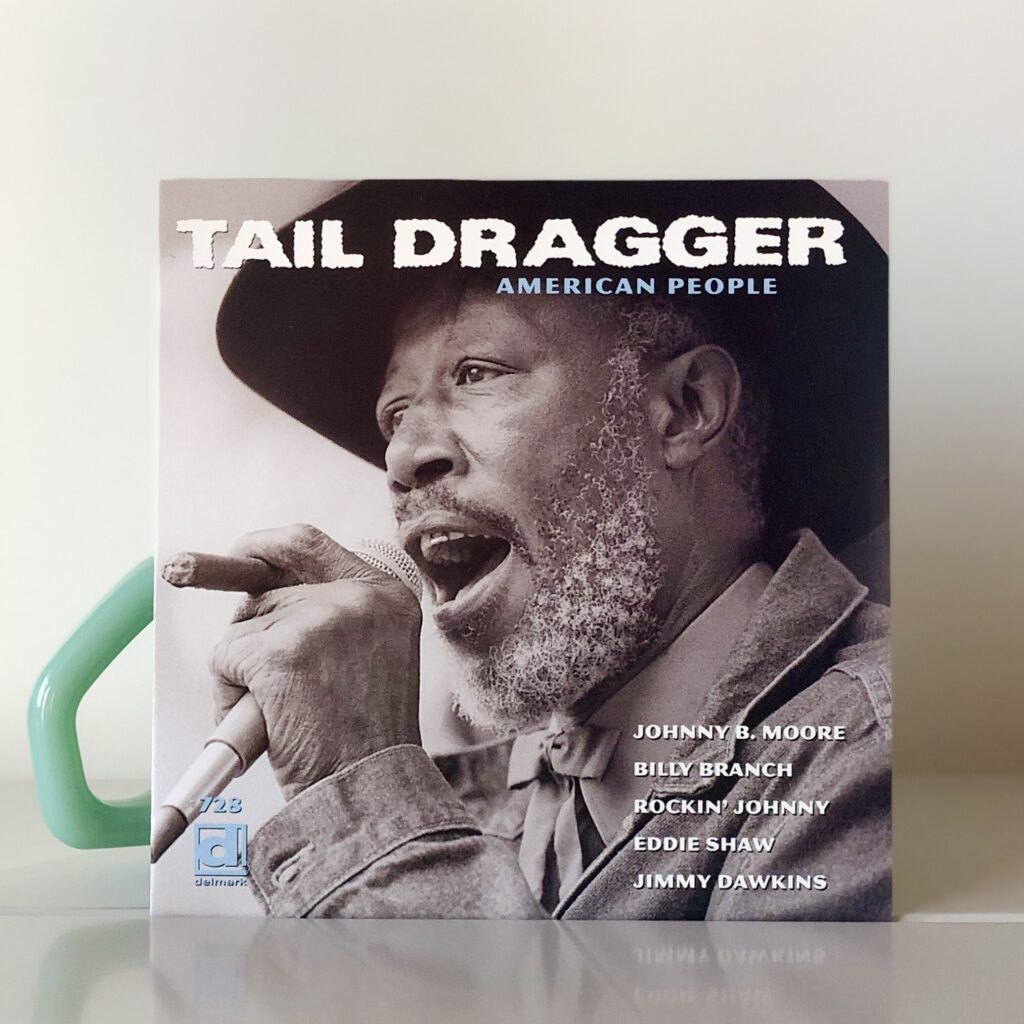

少し大袈裟な気もするタイトル名とは真逆な感じのハーモニカサウンドで、ほとんどの曲は牧歌的ですらある。“程よい好盤”と思っていたけどどこか退屈な印象もあった。でも今さら振り返ってみると自分にとっては大袈裟ではなく人生を左右された作品と気付いた。

Sammy Myers (サム・マイヤーズ)の2曲。体調を崩していたらしい最晩年の録音という理由もあるのだろう、今聴いてみてもやはり地味で覇気がない。しかしその乾いた電気ハーモニカの音が、2005年の自分のハートには何故か響いてきた。

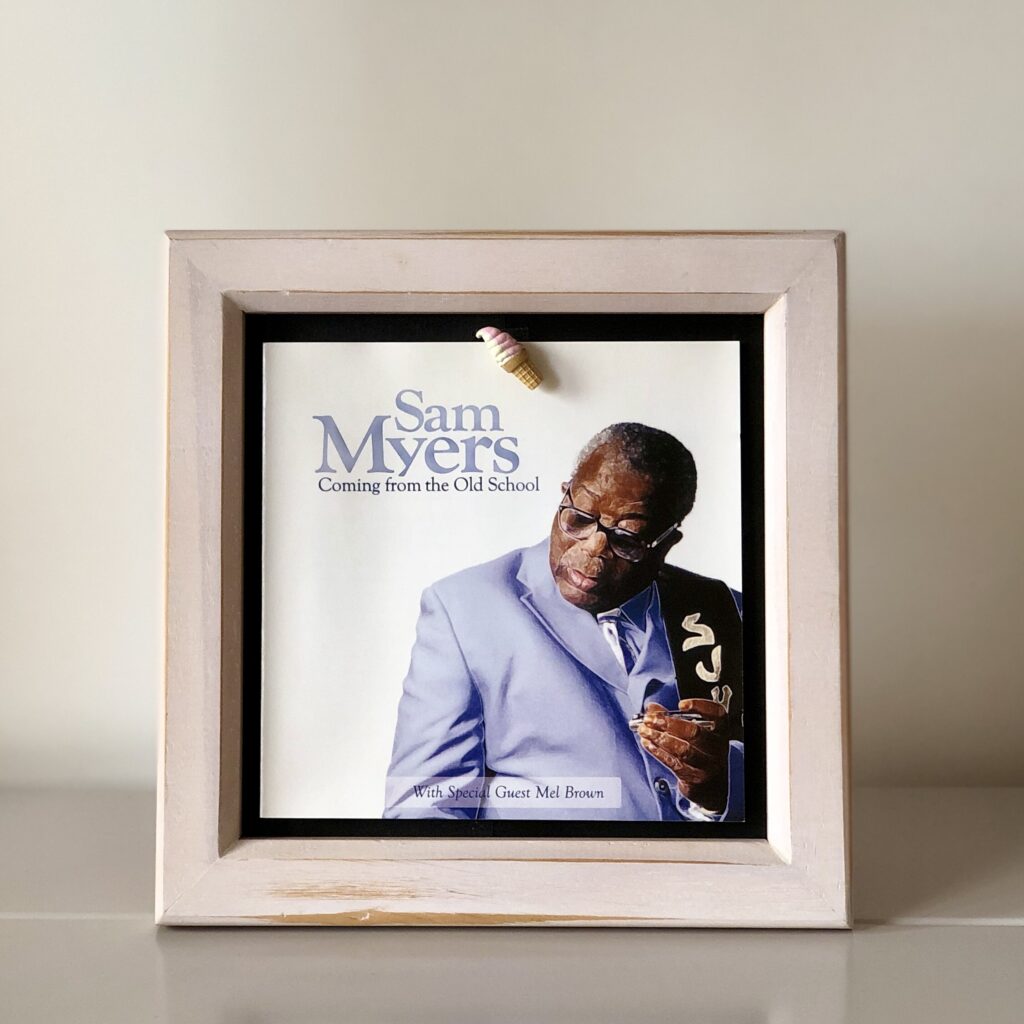

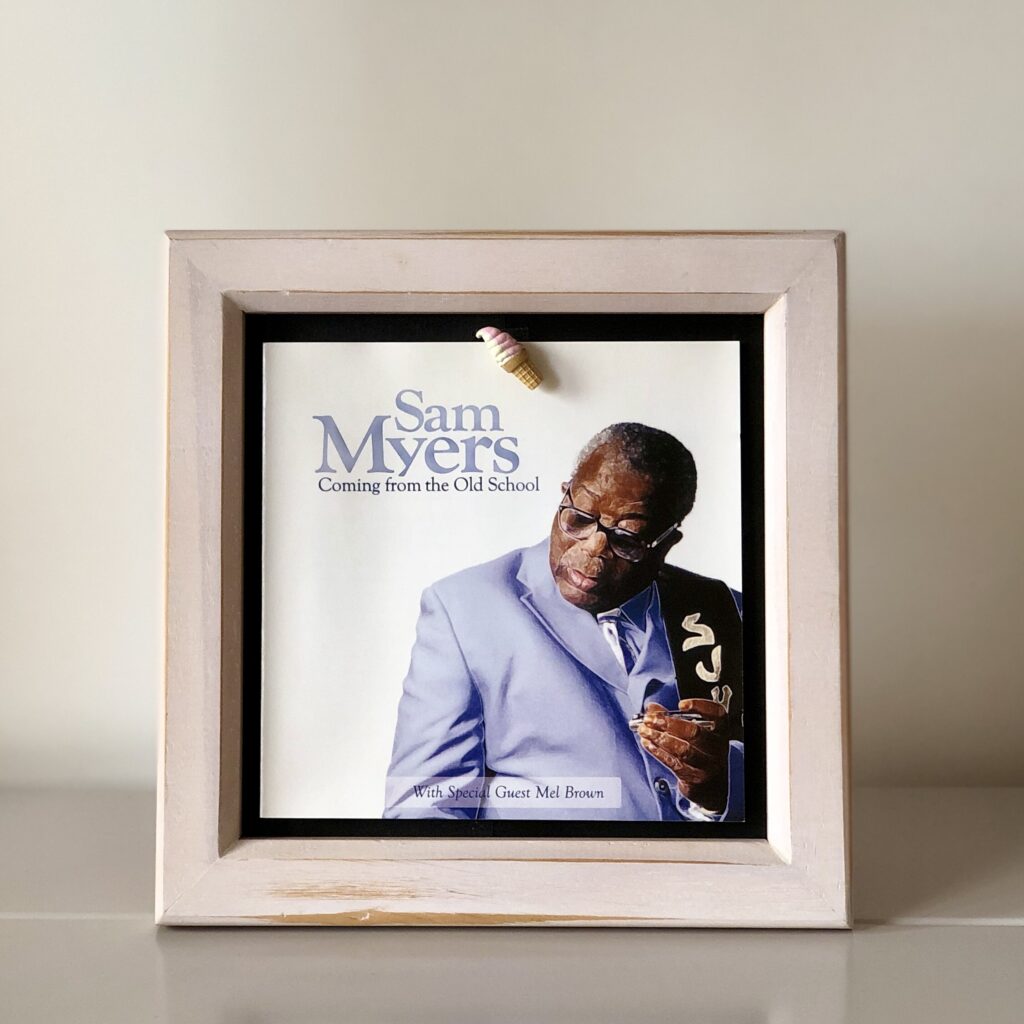

そしてこれを聴いたことでサムのソロ・デビュー・アルバムにして遺作(アルバム単位)となる #Coming From the Old School 2004 の存在を知ることになる。

Sam Myers 1936〜2006

ブルースが退屈なわけではない。

君のハートが退屈なだけだ。

続く

そのうち買おう、というのが通用しないのがこのギリ生き残っている、実際に手に取れる事の出来るカタチとしてあるブルース・ミュージックCDの世界だ。

一度廃盤になると余程の有名盤じゃない限り再発の可能性は(ゼロはないが)とても少なくなる。

といって気になるCDを全て購入する余裕はない。

しかし幸い現在では試聴出来る方法がいくつもあって後悔買いする事がほぼない。

試聴した後、購入の是か否かの基準は一つ。

ときめくか否かだ。

♠︎Bought Me A New Home

この一曲は最高だ。

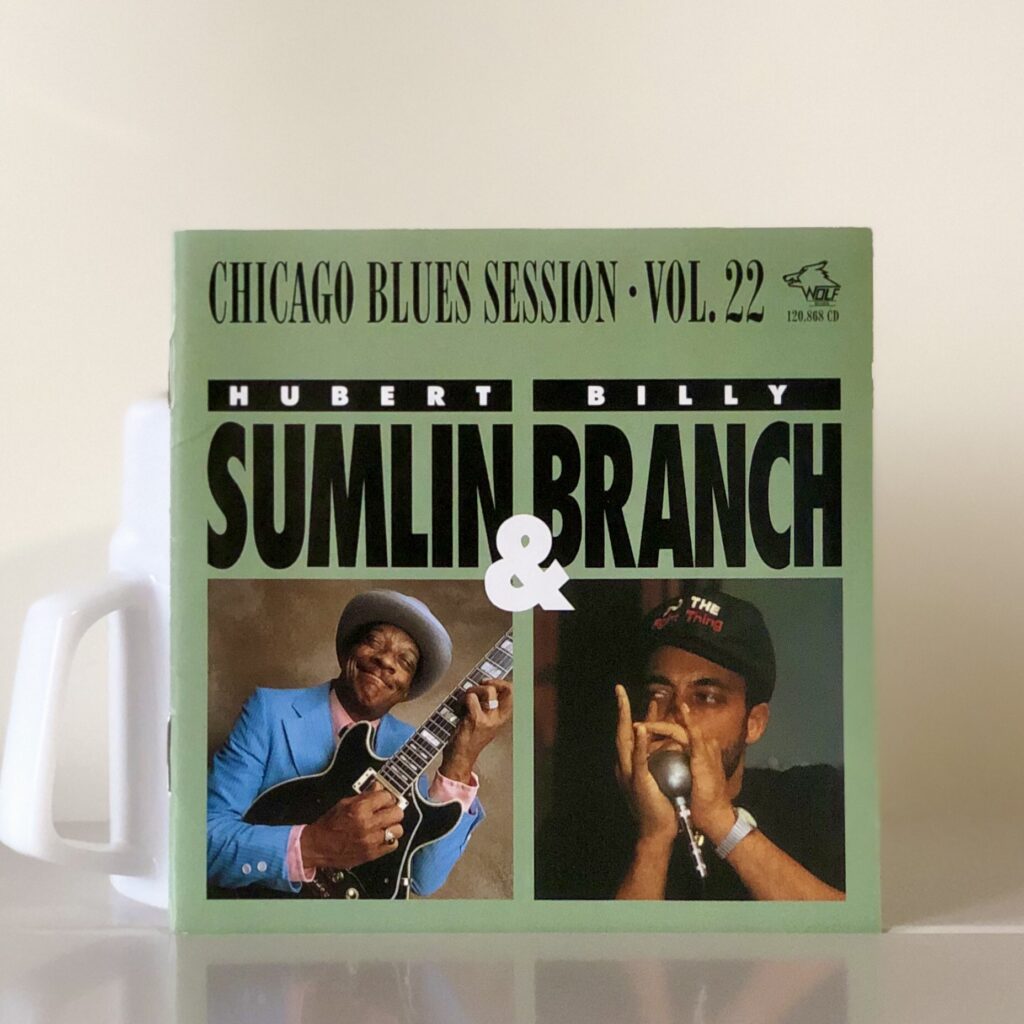

全11曲中、ビリー・ブランチがボーカルを担当する3.〜7.の5曲はジミー・リード、ジミー・ロジャーズ、リトル・ウォルター(2曲)、マディ・ウォーターズらの強力にソリッドなクラシカルナンバーで固められている。

ブルース側に立つハーモニカ吹きにこれらの曲自体を嫌う人はまず皆無に近いだろう。

やはり手堅いスタンダードは素直に楽しい。

続く

記憶が正しければオーティス・ラッシュの来日ライブでビリーを観たはずだが、その内容は全く覚えていない。もっと真面目に記憶しておくべきだった。

自分の中で時々やってくるビリーブーム。その理由はもはやハッキリ分かっている。

ビッグ・ウォルター・ホートン→キャリー・ベル→ビリー・ブランチの流れを確実に感じるからだ。

そしてこのアルバムにだけ特別、感じるもの。

Thee PUB ROCK

続く

思い出といえば何になるのだろう?

デパートのレコード屋さんで買ったサウンドトラック。たぶん14の頃。

あやふやすぎる時間帯にこんな確実にロックンロールすぎる映画に接触したのは、幸だったのか?不幸だったのか?といつも考えていた。

「バディホリーも死んじゃったしロックンロールも終わりだよな、、」

劇中の有名なセリフもそれが正解だったのかどうかは今となればもう誰もわからないはずだ。

この映画がアメリカ文化の初体験でなくてもその後の人生に大差はなかったと思う。しかしロックンロール体験のファストタイムとしてはやはりこれが正解だったと思う。

All Summer Long

続く

特別ファンではないがユーミンの”翳りゆく部屋”を聴くと、そんな経験はないのに妄想の中で大きな喪失感を味わえる。竹内まりやさんの”駅”を聴くと、着たこともないレインコートの襟を立てラッシュの人波にのまれつつ消えたくなる事もない事はない。

世に名曲と呼称される曲にはその理由も明確にある。

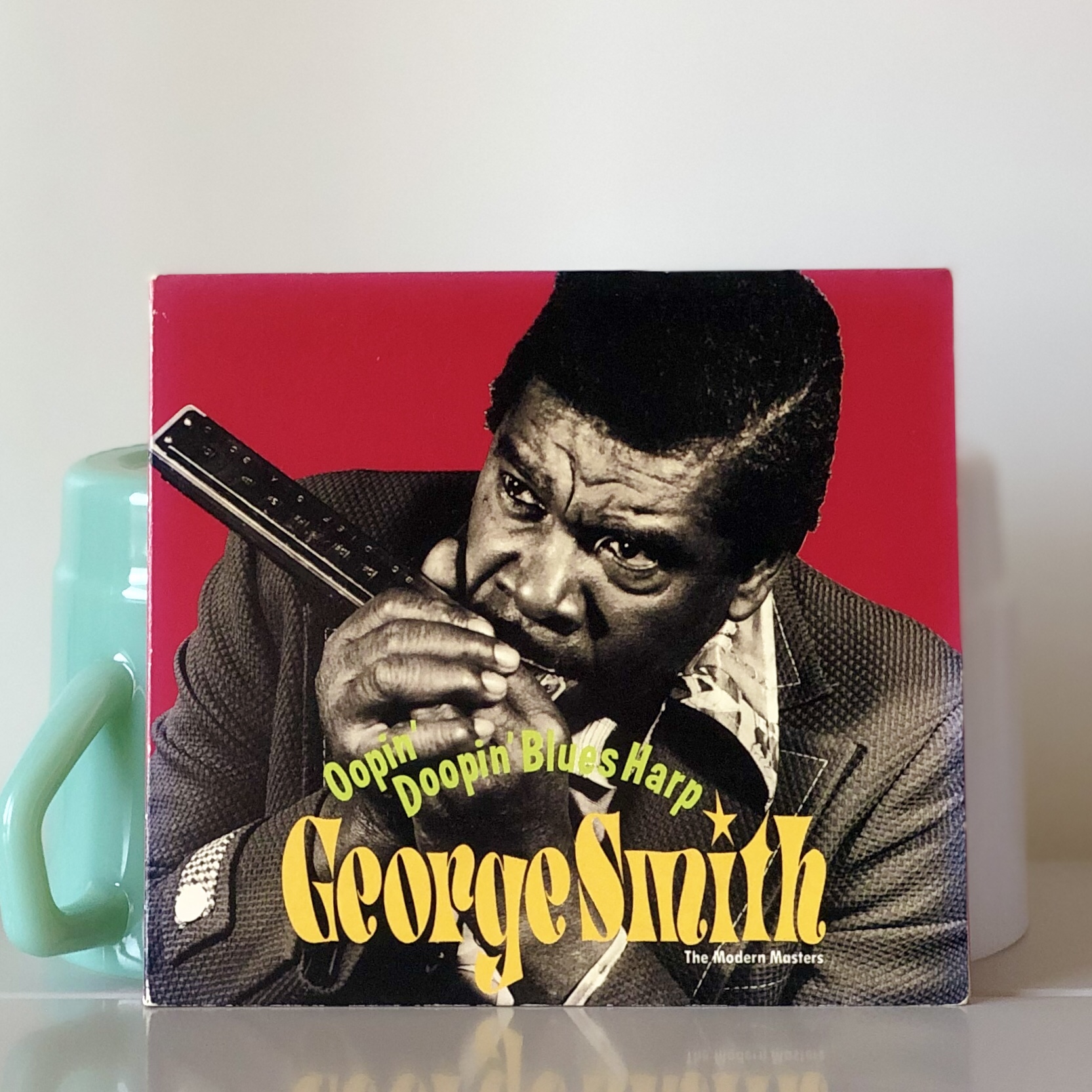

特別ファンでもないのに30年間売らずに持ち続けているのは何かしらの理由がある。とふと思い出して聴き直してみる。

とやはりハーモニカの音色、フレーズともに素晴らしくまたシカゴあたりとはまったく異なる雰囲気を楽しめる楽曲が3曲もあるのが再確認できる。

当たりが3曲あればそのアルバムは当たりだ

続く

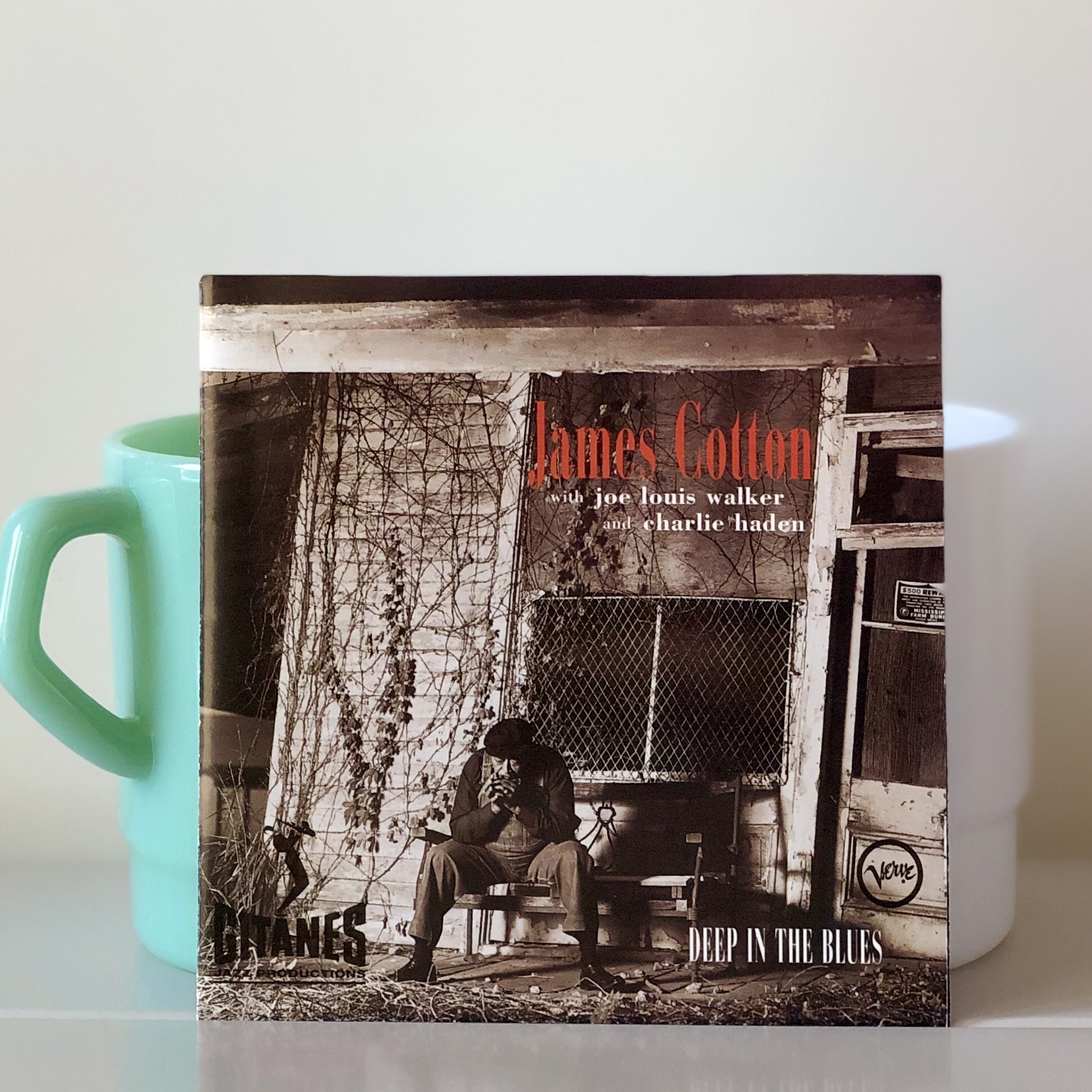

このアルバムが発売された当時、日本の音楽雑誌にコットンの単独インタビュー記事が掲載されていた。その雑誌はもう手元に無いので確認する事は出来ないが、記憶の中で一つ印象が残っているのが「この作品の特色は?」みたいな質問に対して、「ミシシッピ・ブルースが良い音で聴ける(笑)」みたいに軽く答えていた。

軽く答えたが、そのハーモニカは深い。深いがいつものような暑苦しいエモーショナルさはない。パワーを少し抜いた感じで馴染みの曲たちを吹き流していく。現代の録音だから良い音は当然だが、それは別にしてもアコースティック・セット(ギターとベースのみ)のおかげで生ハーモニカが耳のそばまで近づいて良く聴こえる。

アルバムを全体的に染めているのは強烈なサニーボーイマナーだけど収録曲、最後の♠︎Everybody’s Fishin’ はビッグ・ウォルター・ホートンの得意曲。前述のインタビュー記事だったかどうかは忘れたが、「サニーボーイを聴いてない時はビッグウォルターを聴いている」というような要旨の文章を読んだことがある。そんな曲で締める。これも深い。

その作品群を何度となく聞き返してみても、やはりこのアルバムがいちばん好きだ。と言い切る。

今となっては#100% COTTON(1974)なんか、へでもない。売り払った。

深く深く、Deep In The Blues、深淵の世界

続く