「記憶も印象も薄かった」と東京でのライブの事を前に書いたが、それはつまり「良くはなかった演奏」という事です。

でもそんな事実はどうでも良い。そもそも音楽なんてただ空気が震えているだけだ。形が無い。鳴った瞬間から消えていく。

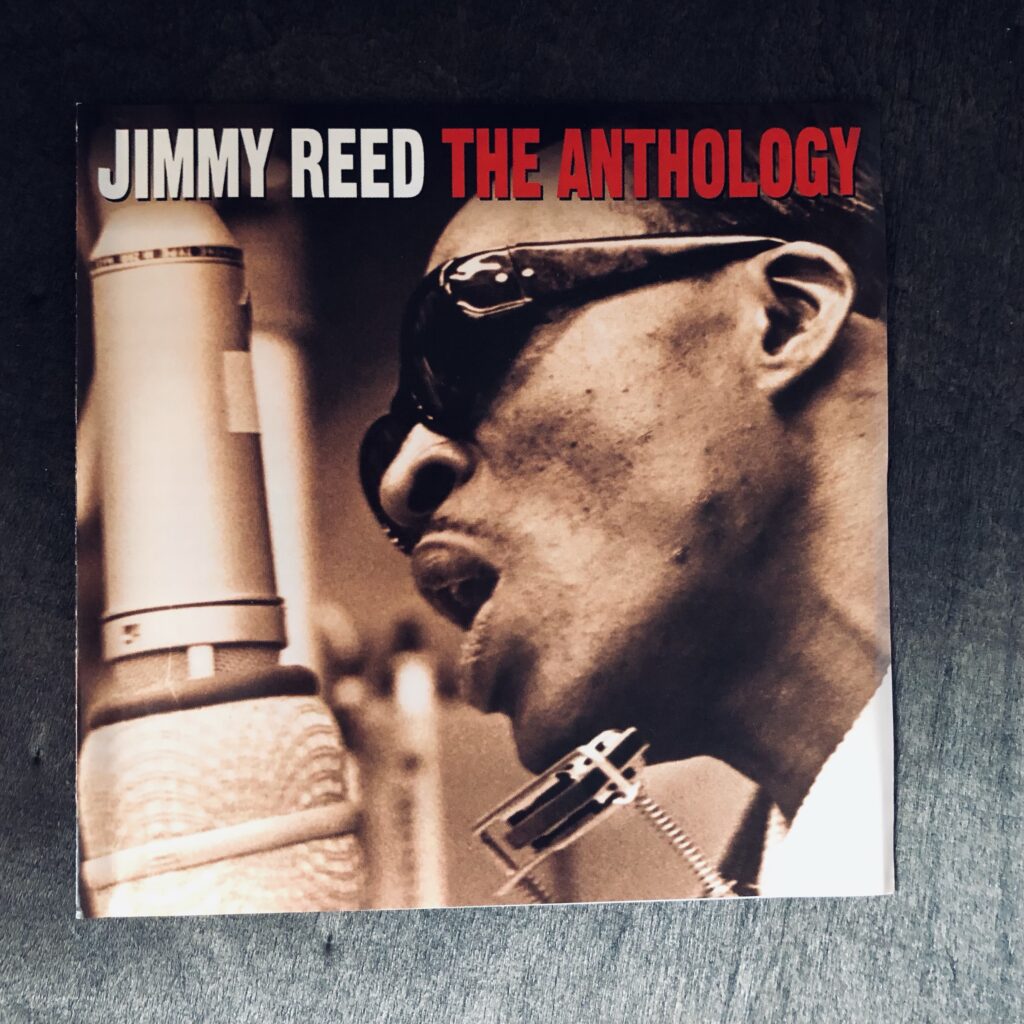

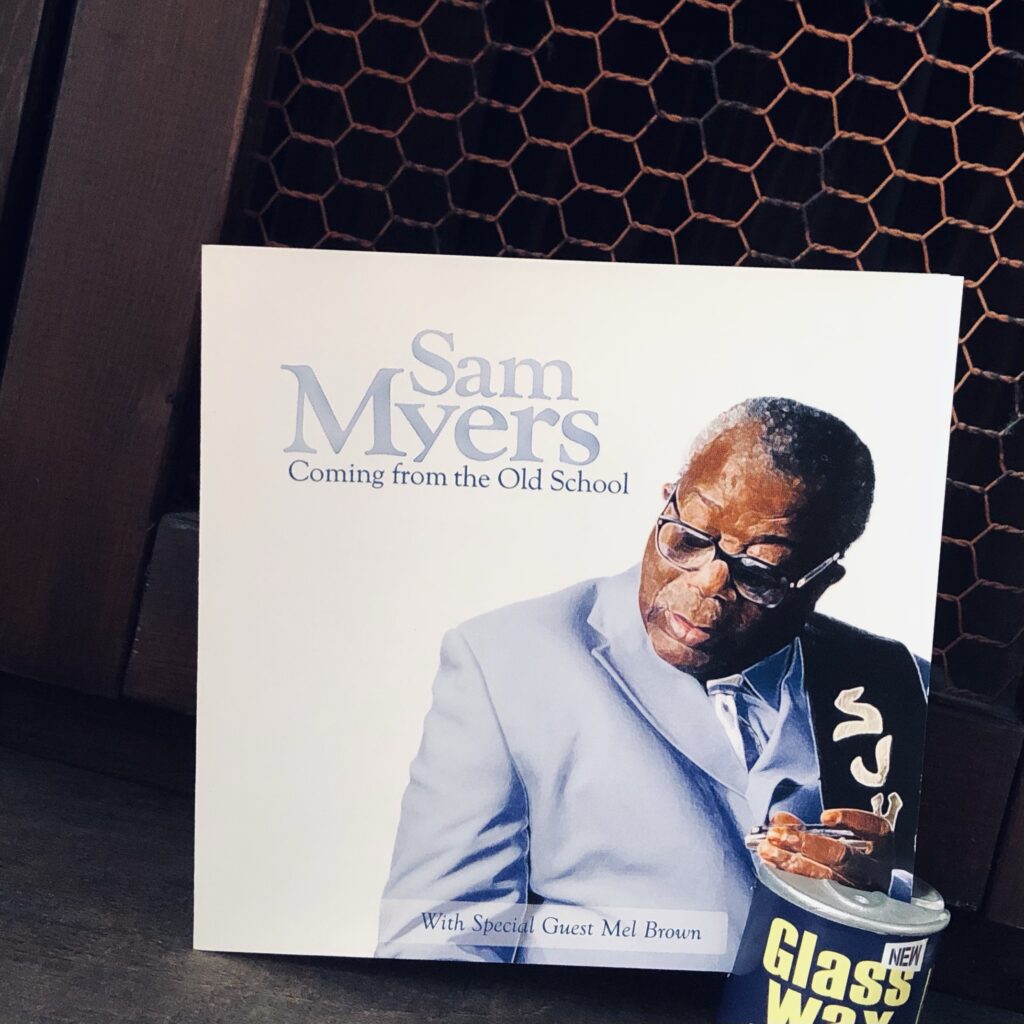

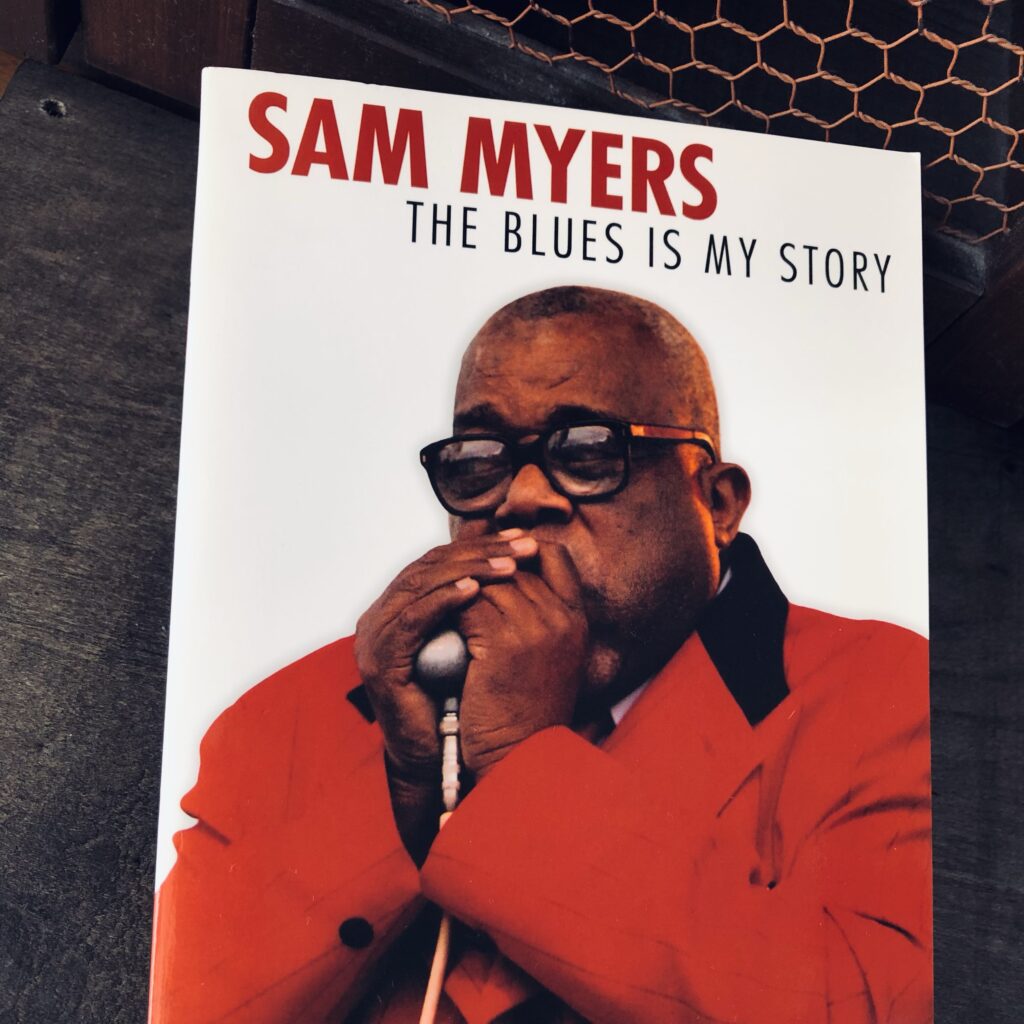

しかしこの2枚が手の届くところに存在すれば、少なくともこの部屋の空気はカッコよく震える。

無くてもいいような思い出なんか一発で消してやる

続く

The Crazy Harmonica World ♤

ブルースミュージックに関しての記事

「記憶も印象も薄かった」と東京でのライブの事を前に書いたが、それはつまり「良くはなかった演奏」という事です。

でもそんな事実はどうでも良い。そもそも音楽なんてただ空気が震えているだけだ。形が無い。鳴った瞬間から消えていく。

しかしこの2枚が手の届くところに存在すれば、少なくともこの部屋の空気はカッコよく震える。

無くてもいいような思い出なんか一発で消してやる

続く

ロバート・ナイトホークとふたりきり。

言葉を失う8曲。

過小評価という評価も過少だ。

続く

それ一筋、みたいな人に常に心惹かれる。それ一つのみに特化した。それしかやろうとしない。枝葉、花を捨て、根だけを深く拡げている人。逆に言えば多種多岐には突出しない人。

これは人物に限らず。万事何事も簡潔なものに惹かれる。

ハーモニカの主なポジション奏法、1st, 2nd, 3rd,とある内、私は2nd以外ほぼ興味がありません(3rdは例外あり)

普段自分が使うハーモニカも A, B♭, C, D,の4本があれば8割方ことが足ります。

1997年、東京でフランク・フロストのライヴを観ました。たくさんの出演者がいた中、楽しみにしていたお目当ては彼とタイコのサム・カーだけでしたが、ただひたすらに記憶も印象も薄いです。

その来日中にされたインタビュー記事では「使っているハーモニカとkeyは?」という質問に対し「Keyは “C” だけだ」と答えています。

潔し

HARMONICA // ARTHER WILLIAMS

世に誉れ高いこのアルバムですがフランク・フロストはほとんど吹いておらず、ハーモニカはアーサー・ウィリアムスが担当者です。フランク・フロスト同様、ガイドブック等ではサザン・ブルースにカテゴライズされているように、その血肉は主にジミー・リードとサニー・ボーイⅡで出来ていて特にジミーのナンバーの録音がいくつもあります。

ジミーといえば1stのハーモニカが代名詞です。ジミーが1stでやったナンバーならば、ほとんどのハーモニカ吹きは1stでやろうとする。しかしアーサー・ウィリアムスはジミーのナンバーでも1stでは演らない。2ndで吹き通す。

手に入るリーダーアルバムは全て買ったが1stのジミーモノどころか全曲 2ndで吹き通す(未聴曲除く)

これも潔し

花は桜木、人は武士

ブルースはサザン・ブルース

続く

「知名度、技術力、品質性能、容姿とかデザイン性、美味さ不味さ、その他あるゆる面でA級はB,C級よりも優れている。何故ならA級だから」

なので「国民はA級だけを選択し、それを好きになって日々愛用、愛読、愛聴したり、寝る間を惜しんでそればかり偏食したり、鏡の前でその人のモノマネをするなりして全面的に支持しなければならない義務がある」

『A級限定永年支持法』

なんて法律はどの国にも無いはずなので、有名無名、高価安価、品質性能の高低、容姿の美醜、技術の上手下手とかに関係なく、世間ではB,C級とされる(モノ)あるいは(人達)にも必ずそれぞれに愛好家とかファンとかマニアとかと呼ばれる人達が存在、付属します。

タデ食う虫も好き好き

「スピードが何百キロ出ようが、そんな事はどうでもいい。車といえばサビついたHot Rodに限るぜ」とか

「三ツ星レストランの味なんか知らないけど、卵かけご飯の方が美味しいに決まってるわ」とか

「本場のヤンキー達が作ったフェンダー、ギブソンも良いけど、僕はトーカイかグレコが好きだな」とか

「君のアルコール依存症はもはや治る見込みが無い。さぁ冥土の土産に最高級のシャンパンを飲ませてあげよう」「イャ〜 御断りしますよ。ドンペリなんか一滴も飲みたくないです。焼酎をロックで下さい」

とか何とかいった会話が今日も巷間では交わされている事でしょう。

ここで本作品。

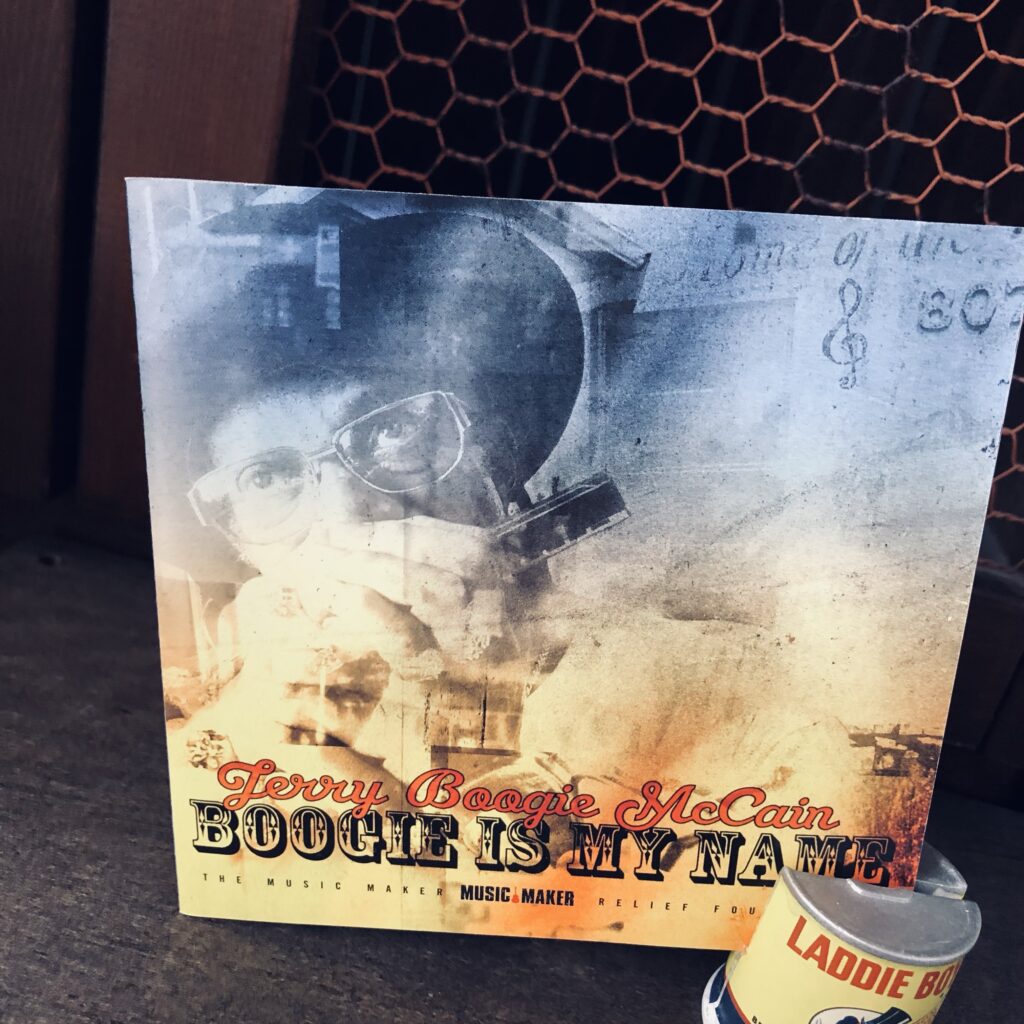

ジェリー “ブギー” マッケイン。この人のハーモニカは良い。ファンです。

この先、何年、何十年と時を経ても、このアルバムがマディやウルフ、サニー・ボーイやリトル・ウォルターといったスペシャルな人達の歴史的名盤群と肩を並べて称される様な時代はきっと来ないと思います。多分。

でも名盤と称されなくても、私はこのアルバムが大好きです。

タイトル一つで勝負はついてるんだぜ

” 俺の名前はブギー “

これだ。

□□□ HARMONICA □□□

例えばもしも「世界リトル・ウォルター選手権大会」の「規定演技部門」みたいな競技があったとしたら(これは実際ありそう)金メダル候補者が数名ほど思い浮かびます。

その皆がハーモニカをテクニカルに操るのに長けた、ハイクラスな白人プレイヤー達です。

A級のハーモニカ吹き達が、巧みに描く華やかなフィギアから遠く、遠く離れた世界。

簡素が極まるバンドと、かすれた輪郭のハーモニカが、とてもBlues

続く

「これにこれは必要」「イャそれは必要ない」的論争があったりすると、テーマに出されがちなのが「ポテトサラダにリンゴ問題」とか「酢豚にパイナップル問題」等があるのではないでしょうか?

因みに私はリンゴもパイナップルも不必要派です。あと「お酒にツマミは必要か?」論争は空酒派です。

福神漬けと紅ショウガの社会的地位はカレーと牛丼と対等だと思うから必要不可欠。

こういった (どうでも良い、人生を生きるにあたって全く不必要な) 安っぽい論争を少しマジメそうな「バンド編成上の必要不必要は?」というテーマに変えてみると。

まずラッパ隊は候補に上がりません、

パンク・ロックが好きだから。

ピアノは必要無い、

エルトン・ジョンを思い出すから。

コーラス隊もコーラス自体もいらない、

有閑マダムを思いおこすから。

リズム隊もいなきゃいないで良い。もはやバンドとは言えないけど、、

などと不必要な個人的偏見のせいで不必要だらけです。突き詰めるとバンド編成になりません。

しかしギターだけは必要。

以下、大いなる偏見と自覚した上で語ると、ポテトサラダにまみれたリンゴも、中華なパイナップルも嫌いだ。果物は気高い貴族なので徒党を組む必要がないのだ。

アルコールで酔いたい時には一品のツマミもいらない。ただ一途に酔うに徹する。枝豆さえ邪魔なのです。

福神漬けが無ければカレーは食べない。

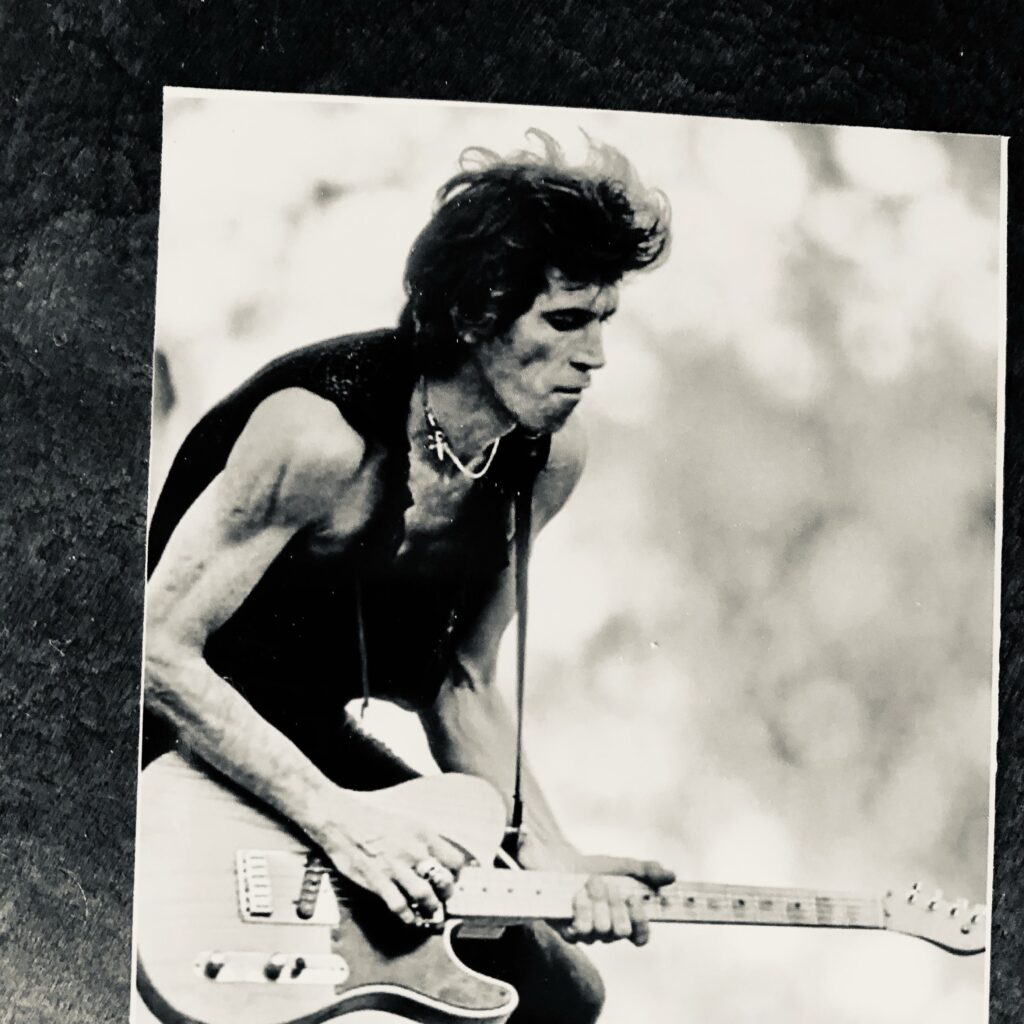

キースがいなければストーンズは聞かない。

ギター弾きがいないハーモニカはさみしい。

□□□ HARMONICA □□□

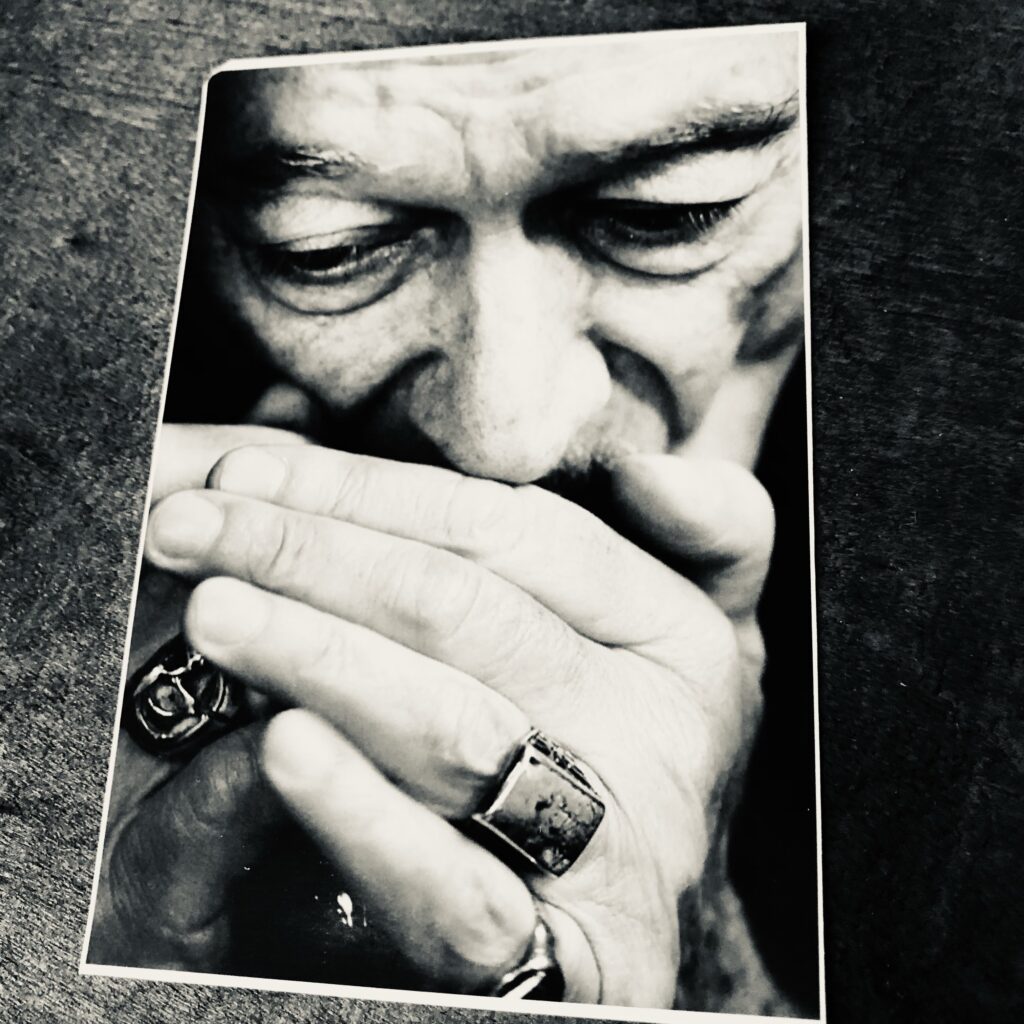

まず真っすぐ耳に到着するのは強力なハーモニカのアンプリファイド音です。乾いて枯れまくった割れ具合、その歪み音が絶妙です。(実際に録音にも使用されたのかは不明ですがアルバムジャケット、チャーリーの足元に置いてある古いアンプはmagnatoneでしょうか?) そして自由自在に飛び回るけれど、決して自慢気にならないハーモニカのフレーズ・ライン。

他には、、ん?これ以上言葉が出てこない。

しかしまさか?ここに来ての、ここまで生きて来ての?

このアルバムはもしかしてキャリアハイというやつなのか!少な目に見積もっても、そう最低限でも” 傑作 “とか” 名作 “という有りがちな形容詞は簡単に付けられるでしょう。

そしてエルヴィン ・ビショップがこんなにもカッコイイ、ギター爺さんになってるとは驚愕です。不勉強で知りませんでした。エルヴィンさんの場合、歌声自体が枯れまくって歪んでいます。カッコイイと言う以外また言葉が探せません。

顔も見たくないほど積極的にこの二人が嫌いな方以外は「買って損は無し」ていうヤツだと思います。

余談ですが、本作と全く関係ないキース・リチャーズと二人は同世代になります。

キース含めて3人共に戦禍真っ只中に生まれて1942年、1943年、1944年、エルヴィン ・ビショップ、キース ・リチャーズ、チャーリー ・マッセルホワイト(マッスルホワイト)の順です。

チャーリーは1月の早生まれなので日本式ならキース(前月12月生まれ)と同級生。タメ。

ひたすらにギターとハーモニカに生き続け、生き残って、なお一途にBlues

続く

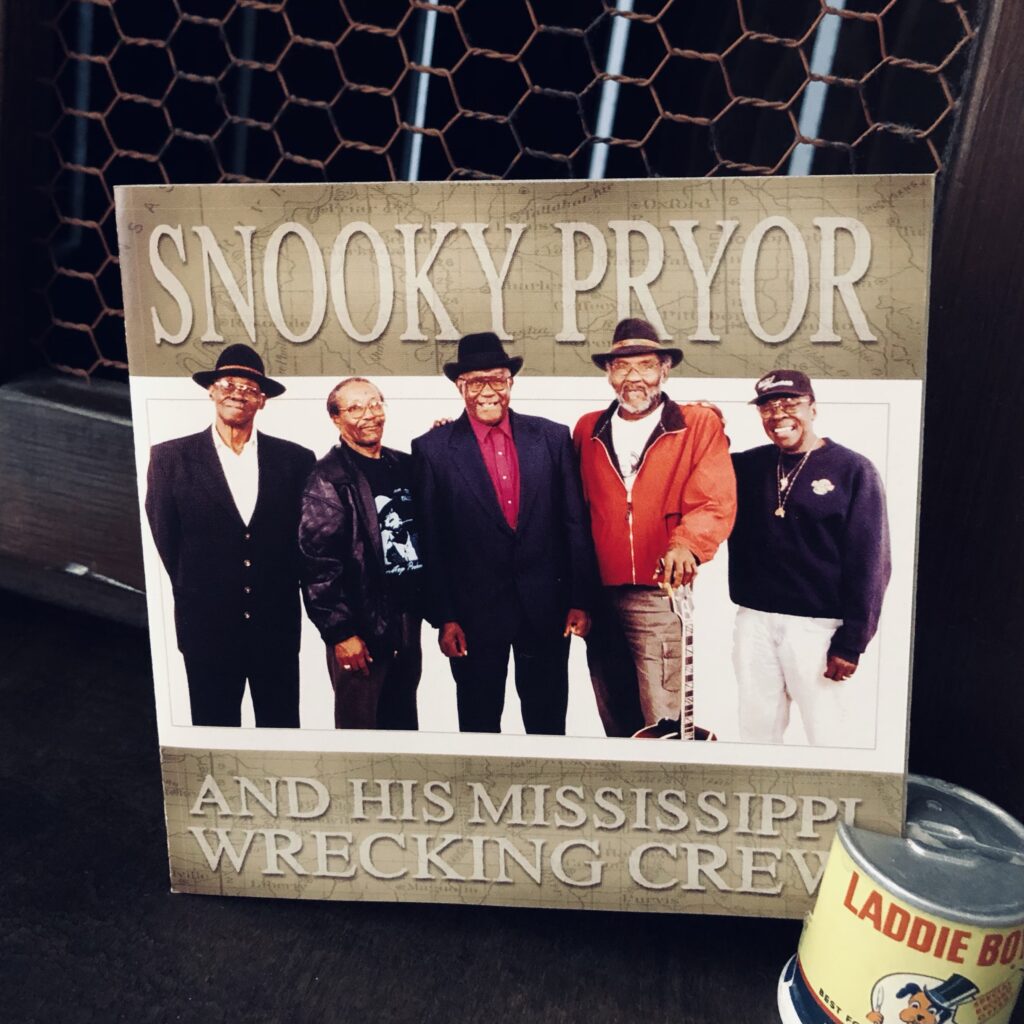

金太郎飴、最高。やり口はラモーンズです。

お昼休みのOLみたいなハーモニカが苦手な方へ、

Snooky Is A Punk Rocker

ミニマム・ハーモニカ

続く

アルバムタイトルを下から支える『JUNIOR WELLS’ CHICAGO BLUES BAND』の文字。「正真正銘これがシカゴのブルース・バンドだ」そう表明しているように見えます。真偽の程は分かりませんが “CHICAGO BLUES BAND” という襷をかけて名乗ったのは、このアルバムのジュニアが最初だと聞いたことがあります。それと若い頃はGangsterだった事もあるとか。

ボスはジュニア・ウェルズ。それに続くカシラは電熱線ギターのバディ・ガイ。ゼンマイ仕掛けのオモチャみたいなリズム隊はベースのジャック・マイヤーズとタイコのビリー・ウォレン。

そこいらの月並みなライヴ盤以上に “生” な音がパックされている、このアルバムに対する私の楽しみ方は “空想” です。

「ジュニアは歴史上この世に生まれていない事にして、このバンドのボスをジュニアから自分に置き換える」

多少 “のび太” 的発想だが “空想” だから問題はない。

そして今夜も私の脳内限定ライヴ・ショーの時間になる。

白い煙と喧騒が満ちる地下のラウンジ。舞台袖から現れたバンドの彼らが、それぞれの楽器を手に取る。後から続いた私も”A”のハーモニカを手にして身構える。

サードポジション、イントロなんか無しだ。

ジャ〜ン♪ スナッチバッ!アン ホォィ!

始まる、、骨と皮だけのリズム&ブルースが、

□□□ HARMONICA □□□

フォロワーらしき者が今も昔もほとんど見当たらない、その独自のハーモニカ・スタイルを確立したのがアルバム単位のデビューにあたる本作ではないでしょうか。

ジュニアが使う特徴的テクニックの一つに超せっかちタンギングがあります。「これはいったい何ビート?」と思うぐらいに、それはヒステリックに刻まれます。

その妙技(タンギング)を楽しめる曲をいくつか ↓↓↓

『Messin’ With The Kid』

最大のヒット・ナンバーなので複数回の録音がありますが、ここはヴァンガード版で。『シカゴ/ザ・ブルース/トゥデイ” 』等。

『Country Girl』

映像作品『シカゴ・ブルース』の同名サントラ盤(レッド・ライトニン)で。ヴァンガード録音にも同曲がありますが、そちらではないので注意。

『Chitlin Con Carne』

ケニー・バレル作の名インストゥルメンタルです。本作で。

活動時期によっては、あまりハーモニカを吹かない作品もありますが、このアルバムでは全体的に満遍なくハーモニカ・サウンドが楽しめます。何しろハーモニカが入っていない曲がありません。

遺された数多くの録音群をハーモニカ吹きの位置から眺めると、やはりこのアルバムが最高峰に当たると思います。

続く

うねらせない。バタバタしない。調子に乗らない。気持ちなんか込めたりしない (実際は込めている可能性あり)。

反エモーショナル・ハーモニカ

続く

余らない、はみ出さない、ジャストサイズ、

丈も幅も、

ザ・シカゴ・ブルース

亡き父に捧げる

続く

このエピソードを知るとファンならば当然、興味がわき、その由来の曲が聴きたくなります。

すると探さなければならないのは音源ですが、時代が昭和の最後半ぐらいまでならば、それはアナログ・レコードになります。

その選択肢は、ほぼ一つ。

そのエピソード曲『ROLLIN’ STONE』が収録されているLPレコード『THE BEST OF MUDDY WATERS』です。

しかし令和の現在、時代も変わり音楽を聞く形態も変化し続けレコードを手にする機会もほとんど無くなりました。

しかしファンが『ROLLIN’ STONE』を探し求めて聞くという作業。

この作業は THE ROLLING STONES のデビュー以来、約60年近くたった今でも現在進行形で全世界のあらゆる国、街で行われている事でしょう。

私自身も10代半ばぐらいから THE ROLLING STONES に夢中になり、それから高校卒業して間もない頃にこの『THE BEST OF MUDDY WATERS』を手にしたと記憶しています。

その頃に思いをはせて、忘却部分には多少色を付け、少し物語ります。

そのレコードを手に入れると、まずは目標外の収録曲たちは後回しにして、早速、レコード盤の上空に浮かべた針先を目標の『ROLLIN’ STONE』の曲頭まで運んで降ろします。

『JUMPING JACK FLASH』を初めて聞いた時と同じように背中にカミナリを落とされることを期待しながら、ジリジリと鳴るノイズのあと曲が始まり、、、ジッ〜と聞き耳をたてて、わずかに3分、すぐに聴きおわる。

結果、カミナリは落ちず背中は無事でした。

というかピンとこない、、というかピントがあわない。というか、この一連の流れで『ROLLIN’ STONE』を聴いて、イッパツでピントがあい、速攻でカミナリに撃たれ、感電して、感動して、シビれまくって、興奮状態で近くに座っていた妹を無理矢理に立たせて、肩をつかみ激しく揺らしながら

「やっぱりブルースだぜ!マディ最高っ!」

なんてみたいになる人の方が圧倒的少数派ではないでしょうか?

ピンとこない理由は簡単で、ただ聴いていて退屈だったからです。ではどうして退屈なのか?この答えもシンプルです。

ロックンロール・ミュージックにシビれている最中の青少年達にとって必要不可欠なアイテムである(必殺のリフ)や(センチメンタルなサビ) が『ROLLIN’ STONE』のどこを探しても全然まったく見当たらないからです。

もしくは見つけにくい。気づきにくい。

ここでまた浮上する疑問。

シビれるロックンロール・ミュージックとピンとこないブルース・ミュージックはいったいどういった仲なのか?

ロンドン・スタイルの白人不良青年たちと大西洋越しの黒人オジサンとの謎の関係性。

この二つをジョイントさせて噛みあっているギア部分にピントをあわせ、それと連動してガタガタとドライブするエンジンをも映し出し、あざやかに見せて、謎解きまで導いてくれる。

そう!ピンとくるブルース・ミュージック・アルバム ! !

それがすなわち本作『HARD AGAIN』だと思います。

もしブルース・ミュージックがピンとこなくて『HARD AGAIN』を未聴な方は、ぜひ無防備な背中をスピーカーの前に差し出して聴いてみてください。

カミナリに撃たれて

ロックン・ロールな頭をブルース仕様にカスタマイズ!

コイツはシビれる

□□□□ Har.⇒JAMES COTTON □□□□

SONNY BOY WILLIAMSON ( II ) の直伝とされる伝統の南部式ハーモニカが強力にドライブしながらアルバム全体に、まとわり付きます。

このアルバムの特性がよく出ているのは初期の THE ROLLING STONES にも録音がある『I WANT TO BE LOVED』だと思います。オリジナル版 (チェス・レコード録音) のハーモニカは LITTLE WALTER ですがこちらのJAMES COTTONバージョンの方がよりゴロゴロとローリングしまくってジャンプアップされています。そして何しろ前記した(必殺のリフ)と決してセンチメンタルではないが(サビ)らしきものがあり、マディのナンバーでは私が知る限り、おそらく唯一であろう(ブレイク)まであるのです。

この(ブレイク)という”一瞬の間“もロックンロールと同流の魔法。この“間”はついでに聞き手のハートもブレイクさせます。

とにかくズッーと間断無くハーモニカが鳴っていて、シンプルなのに手持ちのカードが多くあり、いつまでも飽きることがありません。

そう、いつまでも。

James Cotton is forever

続く