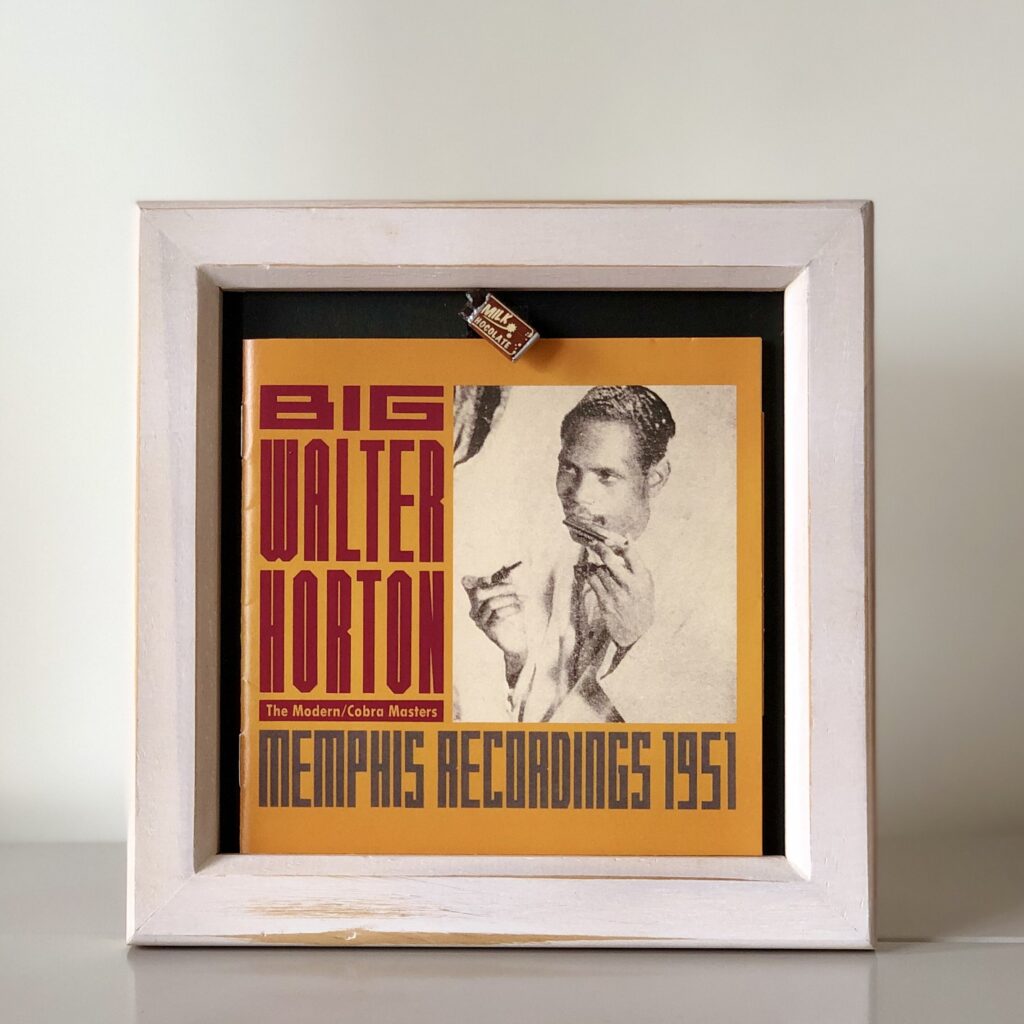

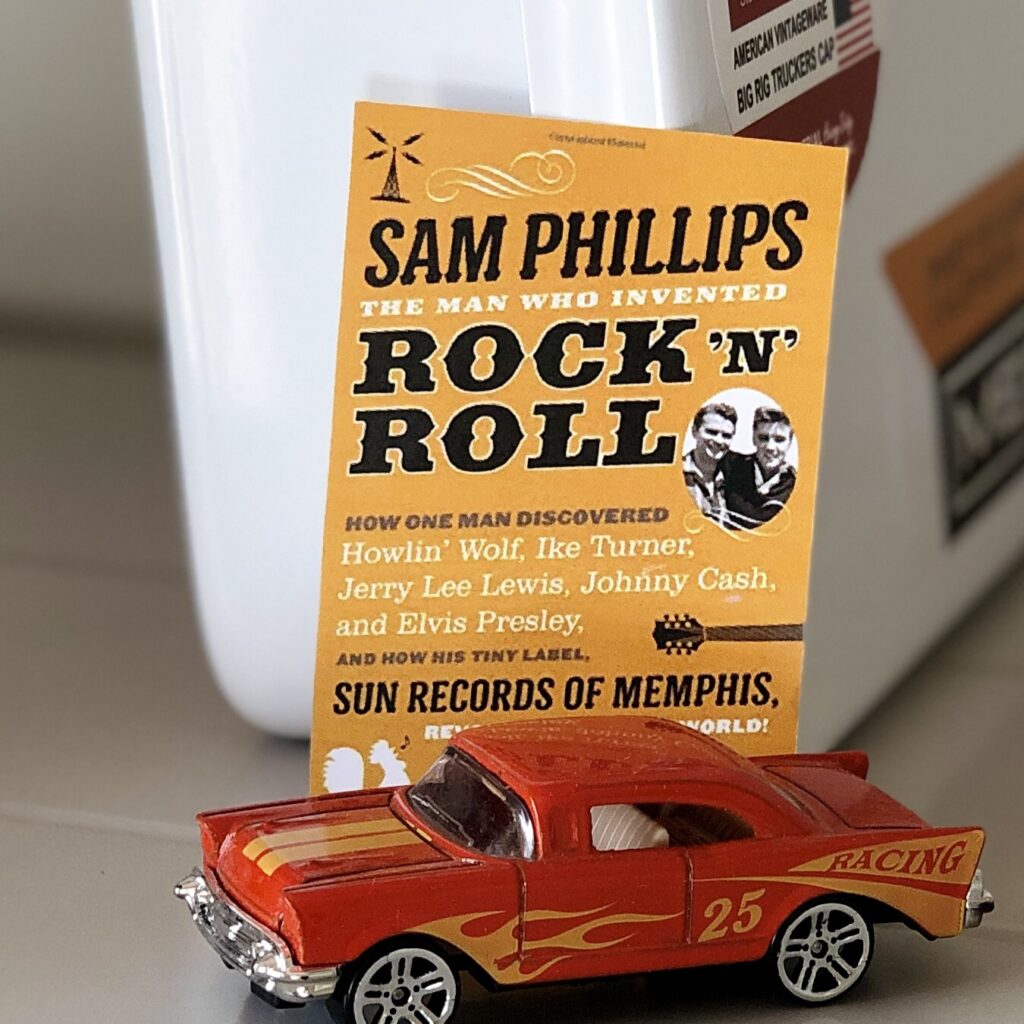

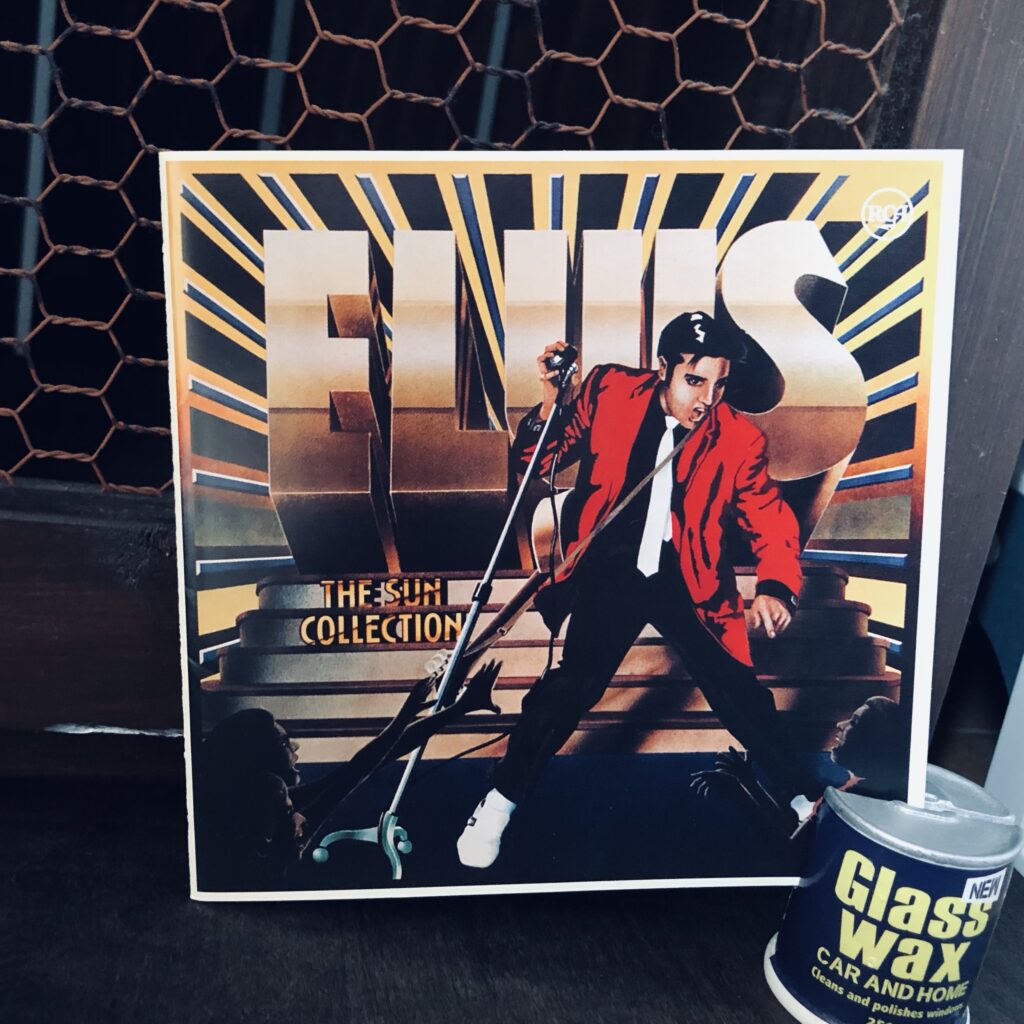

1951年。メンフィス、サン・スタジオ。

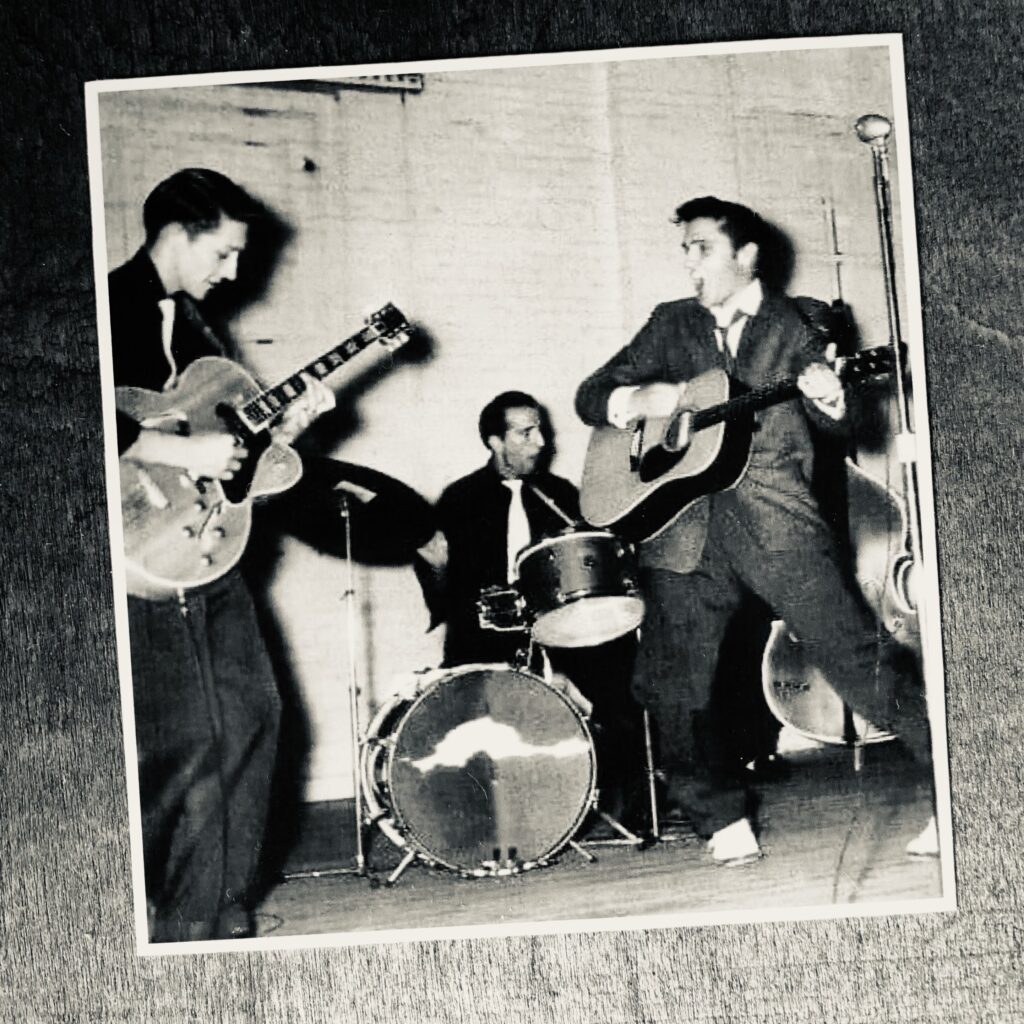

その3年後、1954年。同じ街、同じスタジオ。

二人が街の通りですれ違ってたり、スタジオで顔を合わせる事があったり、いや、そもそも友達だったりして、、等々。妄想してみると面白いです。

だから何?と問われれば、返す言葉は何も出てこないけど。この時代、この国、この街、あの街、、とにかく万事色々がカッコいい。という事だけは確信しています。

ElvisとHorton。自分にとって二人は異形同音。

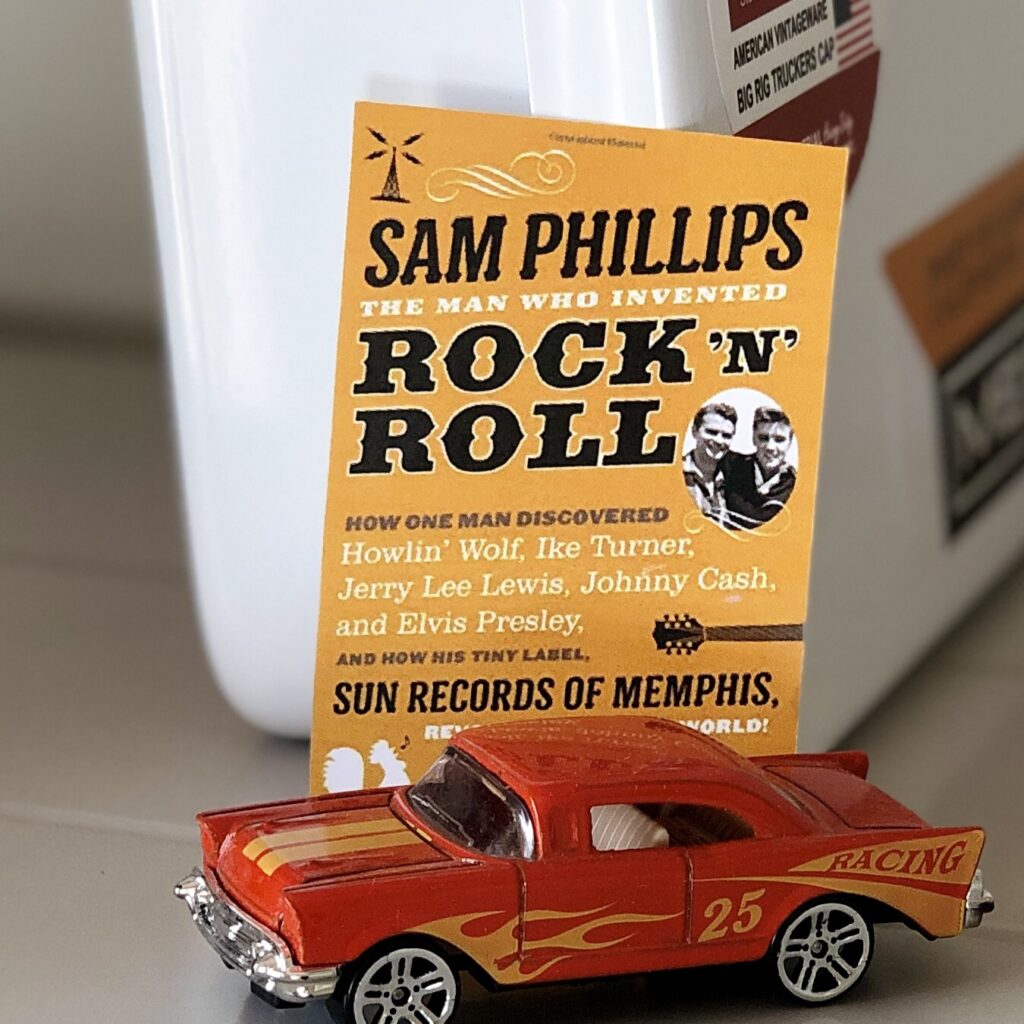

“THIS IS ROCK’N’ ROLL”

続く

The Crazy Harmonica World ♤

ロックンロールに関しての記事

1951年。メンフィス、サン・スタジオ。

その3年後、1954年。同じ街、同じスタジオ。

二人が街の通りですれ違ってたり、スタジオで顔を合わせる事があったり、いや、そもそも友達だったりして、、等々。妄想してみると面白いです。

だから何?と問われれば、返す言葉は何も出てこないけど。この時代、この国、この街、あの街、、とにかく万事色々がカッコいい。という事だけは確信しています。

ElvisとHorton。自分にとって二人は異形同音。

“THIS IS ROCK’N’ ROLL”

続く

思い出といえば何になるのだろう?

デパートのレコード屋さんで買ったサウンドトラック。たぶん14の頃。

あやふやすぎる時間帯にこんな確実にロックンロールすぎる映画に接触したのは、幸だったのか?不幸だったのか?といつも考えていた。

「バディホリーも死んじゃったしロックンロールも終わりだよな、、」

劇中の有名なセリフもそれが正解だったのかどうかは今となればもう誰もわからないはずだ。

この映画がアメリカ文化の初体験でなくてもその後の人生に大差はなかったと思う。しかしロックンロール体験のファストタイムとしてはやはりこれが正解だったと思う。

All Summer Long

続く

「マクドナルドというハンバーガー屋さんが出来たらしいから行ってみよう!」子供の頃友達と行ったこの町にとっての一号店、初めて開店したマック。

「せっかくだからこの大きなビッグマックというのを食べてみよう」

そしてあまりの大きさに「これはどういうやり方で口の中に入れて食べるのだろう?」と友達と考えました。

二人が出した答えは「きっと一枚づつ剥がして食べるに違いない」です。

そうやってバラバラに分解しながら食べたビッグマックは以後も忘れ難い美味しさでした。

分解せずにそのまま口の中に入れる事が出来る大人になった今もマックは、というよりハンバーガーはビッグマックに限ると思っています。

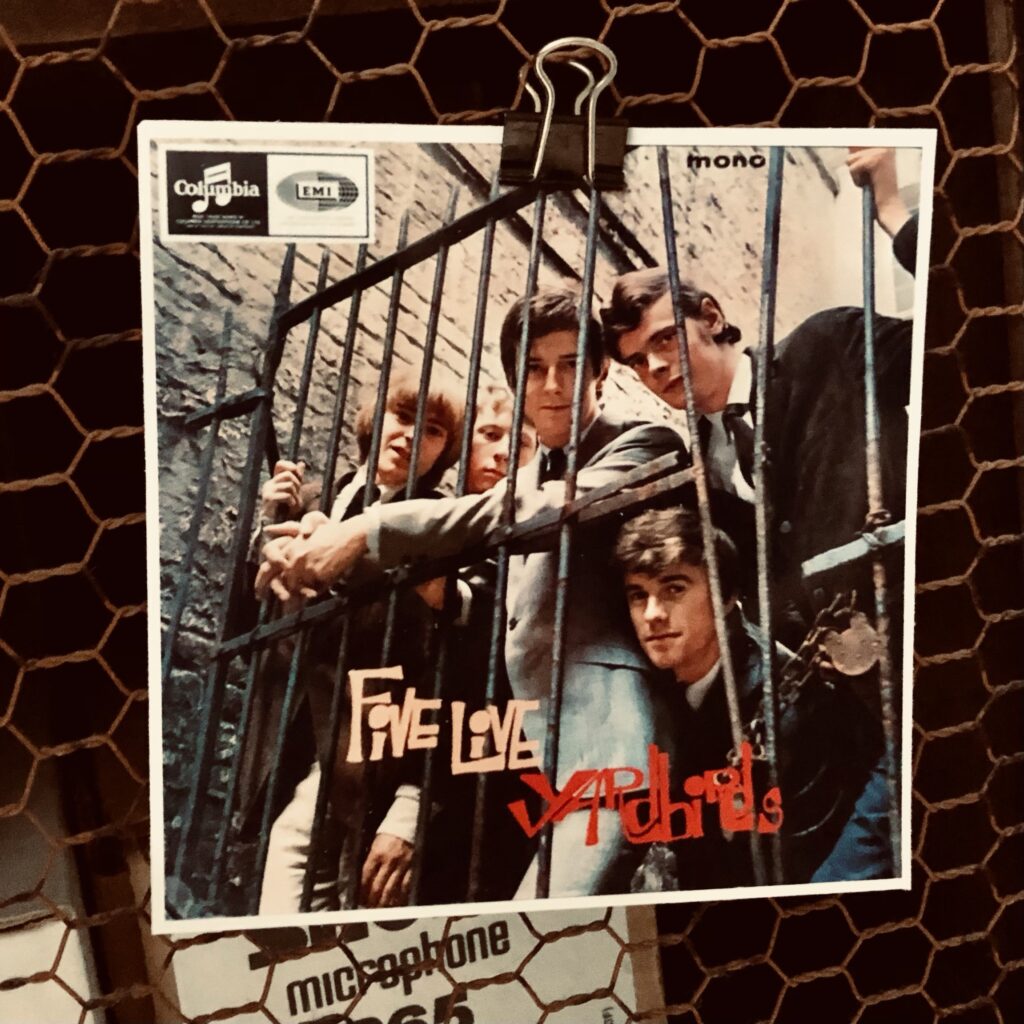

昔からキース・レルフの力量をとやかく云う人がいるがそれは間違っている。歌もハーモニカも上等、屈指のロックンローラーだ。

何度も手に入れては何度も手放した。今となってはもう忘れる音ではない。

炸裂するチンピラリズム&ブルース!

ヤードバーズはこれに限る

続く

「LPレコード」「カセットテープ」「FM雑誌」と「エアチェック」

「CD」「MD」

「ダウンロード」「スマートフォン」に「Bluetooth」

今じゃ廃れたモノもあるが、それに対しての懐古趣味は持たない。自分にとってこれらは実用の歴史だ。

近い未来でもまた新しい音楽の聞き方が現れるだろう。

そして出来る限りその最新型も手になじませて77年式のこれをコロがす。

旧型ロックンロール (But I Like It)

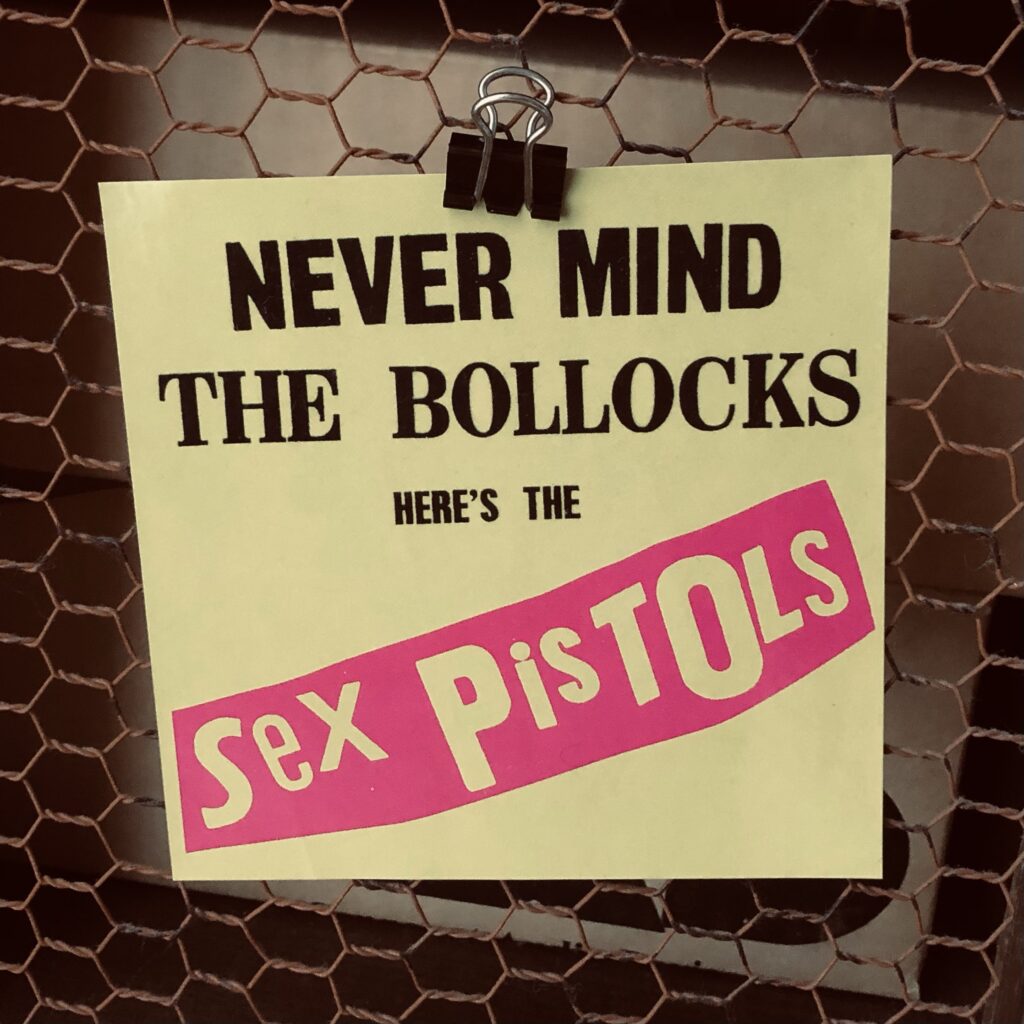

こいつが深夜ラジオ “LET IT BEAT” から流れてきた夜は忘れない。

例えその夜の僕が十代だろうと死ぬ間際の老人だろうと、その受けた衝撃の傷の深さは変わらなかったはずだ。

NEVER MIND

『Summertime Blues』→The WHO

『Twenty Flight Rock』→The Rolling Stones

『Something Else』→Sid Vicious

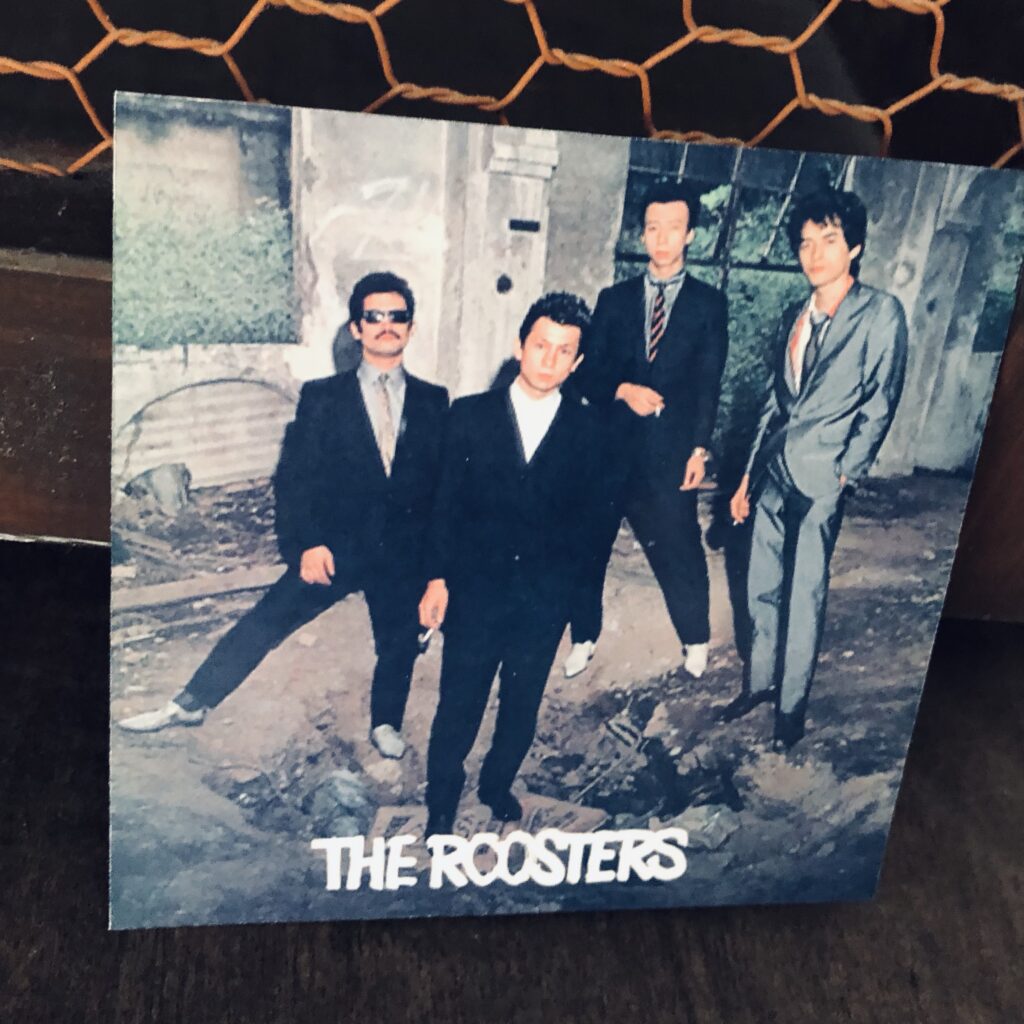

『C’mon Everybody』→The Roosters

スペシャルな人たちに行き道を教えてもらわなければ行ける場所さえ知らないままだった。学校には無い、町にも無い。今もラジカセの前に座って教えてもらう。

続く

昭和58年

映画館に入るとパラパラと10人ぐらいのお客さんがいた。当時は話題作でありさえすれば立ち見も当たり前の時代。全員が男性だっただろう。

映画が始まると暗がりのあちこちから低く「ぉ〜〜っ」と唸り声が聞こえた。みんな心の中は僕と同じ気持ちになったんだと思う。

ストーンズが動いてる!

それから計7回、映画館に通った。残りの人生でそんな時間は2度と来ない。もうない。

さようなら、チャーリー

このアルバムを聞くと必ず鼻先あたりに、ある “匂い” が広がる。具体的には表現しにくいが、無理に例えると ” 通学路の途中、どこかの庭先あたりから漂ってくる金木犀の匂い ” みたいな、感じだ。

これと同じ効果があるものが、あと一つある。

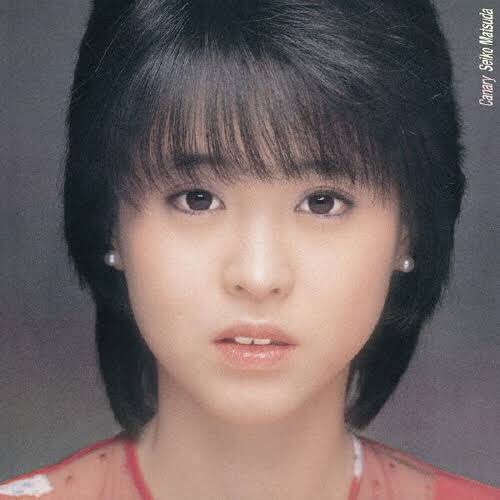

聖子ちゃんの “歌声” だ。

ならば、つまり、これらは私の青春であろう。

続く

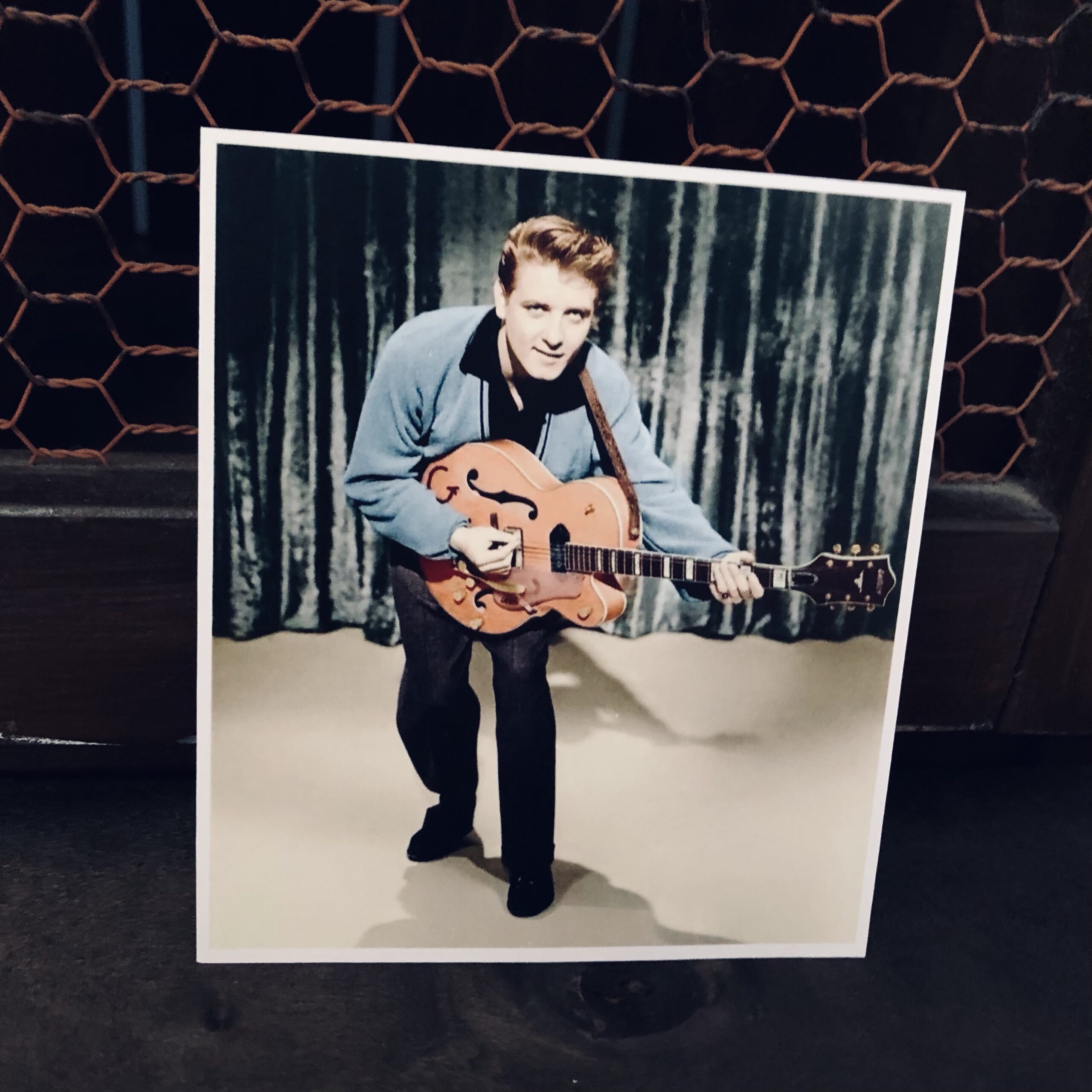

ブルースがロックンロールになった夏、

ロックンロール、ここに始まる。

続く